L’ attività artistica di Domenico Antonio Mancini (Napoli, 1980) si inscrive in un ambito di ricerca di matrice concettuale dove il rigore dell’analisi e del segno convive con una socratica ironia, l’acume di pensiero e l’ attitudine al paradosso e alla provocazione con cui l’artista mira ad evidenziare e sovvertire i parametri della cognizione. Si tratta di una pratica che tende a decostruire gli automatismi culturali di attribuzione di significato, svuotare del senso comune, de-funzionalizzare e rifunzionalizzare oggetti che divengono tracce di un atto artistico e politico finalizzato a produrre una maggiore coscienza critica.

In opere come quelle presenti nella personale Altre Resistenze (2011), o nei lavori Senza titolo (estintori) (2012), Mancini concepisce tautologie e ridondanze che diventano strategie di resistenza all’oscuramento e all’alterazione della memoria storica. L’indagine dell’artista appare, dunque, come una lotta all’ «immobilismo del pensiero» e le sue opere sono sistemi di opposizione alle strutture rigide della percezione e della comunicazione, come nel caso di Per una nuova teologia della liberazione (2011) laddove i testi di Aristotele, Tolstoj o di Beuys diventano armi e munizioni necessarie per affrontare consapevolmente la realtà.

I lavori, esteticamente chiari, netti ed asciutti, si presentano come strutture sintattiche «stratificate» che racchiudono i molteplici piani di lettura dell’opera, dai più evidenti e concreti fino ai più profondi ed articolati, La ricostruzione dell’archivio di Lia Rumma (2013), ne è una prova. E’ infatti un’opera apparentemente descrittiva dove l’autore, attraverso la «riproduzione mnemonica» di uno spazio reale, configura il campo d’indagine e lascia entrare il pubblico nei luoghi del suo processo creativo, territori in cui solitamente analizza problematiche sovratemporali e pluridisciplinari che favoriscono la formazione di identità individuali e collettive.

Ilaria Tamburro: Diplomato in pittura ma per tua stessa ammissione scultore, come convivono questi due aspetti nel tuo lavoro?

Mancini: Volendo indicare un ambito di riferimento per il mio modo di fare arte, trovo molto esaustivo usare la definizione che Michelangelo dava della scultura come un’operazione «a togliere», un’azione di sintesi. Pur non essendo necessariamente un lavoro scultoreo, il mio è senz’altro un lavoro di sintesi, che non è solamente sottrazione di materiale, come nel caso del marmo michelangiolesco, ma anche sottrazione d’informazione: tende infatti ad individuare il punto in cui un’opera smette di essere solo veicolo d’informazione e diventa produttrice di senso. Anche le mie recenti esperienze pittoriche, è il caso del lavoro presentato quest’anno a MIART nello stand della Galleria Lia Rumma, non procedono con la metodica additiva della pittura, pur trattandosi di olio su tela. Si tratta, infatti, di dipinti che non partono da urgenze di natura pittorica. Del resto anche nel disegno applico il metodo della sottrazione; la pratica di segnare gli spazi su cui lavoro nasce per comprendere meglio quali siano gli elementi fondamentali, non necessariamente di natura fisica, dello spazio che esamino, come nei lavori in cartoncino che sono la restituzione dell’esperienza di quel luogo immaginario in cui avviene il processo di sottrazione.

Da «filomichelangiolesco», dunque, pensi che la realtà sia prigioniera del superfluo? Nel processo creativo tendi ad eliminare l’eccedente?

Non parlerei di prigione, direi piuttosto che la realtà si realizza anche nel superfluo. La ricerca del sublime, che è comunque il fine ultimo dell’arte, comporta uno sforzo di lettura critica di quel superfluo che si manifesta appunto in questo processo di sottrazione. È come il bisogno di fare il buio per riuscire a vedere le stelle.

Cosa ti aspetti che il pubblico recepisca dal tuo lavoro di sintesi?

Mi aspetto in genere che nel mio lavoro si riconosca questa necessità di osservazione critica e mi auguro che conduca i visitatori a sviluppare individuali strategie critiche tese ad una visione più consapevole della realtà. Non ho regole da fornire, ho piuttosto la necessità di una pratica da suggerire.

Sei un’artista di cronaca? O un artista politico?

Sono un artista. Non amo particolarmente prefissi e suffissi alla parola arte. Di certo è stretto il rapporto tra la cronaca, la politica e molta arte che decide di indagare questioni legate al reale, tuttavia tale rapporto è tanto stretto quanto delicato e rischioso e necessita di un assoluto rispetto degli ambiti metodologici. Da artista non ho l’ urgenza di informare, il mio compito è piuttosto produrre un’esperienza delle cose, esperienza che non può prescindere dai dati e dal rigore metodologico con cui questi sono raccolti però deve necessariamente astrarsene. Il rapporto con la politica è «naturale» nel significato aristotelico del termine, non mi interessa l’attivismo in senso stretto ma rivendico la responsabilità che ognuno ha nei confronti della propria civitas, per un attraversamento cosciente del reale.

Qual è il ruolo dell’arte di fronte a problematiche socio-politiche come quelle del Mediterraneo?

Come ti dicevo, penso che ognuno debba rendersi responsabile nei confronti della società in cui vive e se, in quanto artisti, pretendiamo di essere dotati di una diversa capacità di osservazione o di sintesi critica, allora dobbiamo assumerci il compito di mostrare come questa sia una pratica necessaria nel quotidiano di ogni individuo. Quanto alla situazione attuale del Mediterraneo è solo l’effetto estremo di centinaia di anni di politiche coloniali in quella res nullius che è sempre stata l’Africa, nell’immaginario dei paesi del «primo mondo». Dello stesso fenomeno dell’emigrazione non si ha che una percezione mediatica legata alle più o meno recenti storie di Lampedusa e alla tragedia dei naufragi che solo quando contano numeri enormi trovano copertura nell’informazione generalista. In realtà si tratta di decenni e decenni di partenze e mancati arrivi e di centinaia di migliaia di numeri primi.

La tua nuova ricerca che si concentra proprio sul Mediterraneo, come nasce?

Nasce, come spesso accade, da esigenze personali che poi vengono modulate nel processo artistico, eliminando l’aspetto autobiografico per lasciare spazio ad una riflessione più oggettiva possibile. L’esigenza è quella di recuperare un rapporto cosciente col mare, giungere ad una visione più consapevole del Mare Nostrum, un mare che è di tutte le culture che vi si affacciano. Nessuna di queste, infatti, esiste a prescindere dalle altre, sono tutte nate da un lento processo di scambio, di fusione, di scontro, un flusso naturale che certa politica pretende di incanalare e di controllare. La motivazione che mi spinge a lavorare sulla questione Mediterraneo si trova in quella quota di invisibile che le persone devono imparare a vedere.

Per quanto sia neutro, freddo, lontano dal calore della cronaca, a volte, il tuo lavoro rischia di intrecciarsi con l’ aspetto nostalgico della storia. Che valenza ha la memoria nella tua ricerca?

Credo che la memoria sia un luogo della crescita della coscienza, non è il ricordo del passato bensì la costruzione del nostro modo di essere nel futuro. Nel mio privato non sono di indole nostalgica e anche il mio lavoro non è legato al ricordo piuttosto alla possibilità di utilizzare come occasione di riflessione anche fatti storici lontani nel tempo ma è solo un modo per fare fronte a delle questioni assolutamente metastoriche.

Anche nell’opera «pittorica» che è stata presentata quest’anno a MIART hai lavorato sulla memoria…

Il Landskape proposto a MIART è un lavoro sui meccanismi dell’esperienza visiva, sul rapporto tra l’immagine e la memoria e sul rischio che la sovrapproduzione di immagini porti ad una visione ed un ricordo ridotto del reale. In sintesi, è quello che accade quando si guarda attraverso uno strumento come una fotocamera o una videocamera, si perde l’esperienza del fatto concreto e si produce una memoria artificiale. L’intento è una riflessione sul paesaggio, sulla relazione che costruiamo con gli spazi che attraversiamo. La scelta dell’olio e della tela nasce dal rapporto che si è creato nella storia dell’arte tra pittura e paesaggio poiché penso che proprio nella pittura la questione paesaggio trovi la sua massima espressione. Tuttavia, pur presentando una coerenza tecnica, il lavoro non parte da una necessità pittorica, né da un’esigenza rappresentativa che è di molta pittura.

Oggi alcuni paesaggi urbani stanno perdendo il senso dei fatti che dovrebbero raccontare. Il lavoro di MIART si riferisce all’immagine di Streetview dell’angolo di via De Amicis a Milano dove, nel ’72, Paolo Pedrizzetti scatta la fotografia dell’ autonomo che impugna una pistola durante gli scontri di una manifestazione, un’immagine che è diventata simbolo della Milano di quegli anni. Quella fotografia non ferma semplicemente l’attimo di un’azione criminosa ma immortala la decisione estrema di un ragazzo di diciotto anni di mettere in gioco anche la propria vita per fare la sua rivoluzione.

E’ ancora una volta un lavoro «a togliere», la mancata rappresentazione del paesaggio è, infatti, la negazione del paesaggio stesso, è un invito a costruire la scena, è un’esortazione a creare un’esperienza passando per la scoperta del luogo e della vicenda.

Il 27 maggio si inaugurerà la tua personale nella Galleria Davide Gallo di Milano, qualche anticipazione?

Si tratta di un’installazione ambientale sulla questione delle navi a perdere affondate nel Mediterraneo, un altro dei grandi traffici di cui si sa poco, una faccenda più nascosta ed ormai mediaticamente raffreddata.

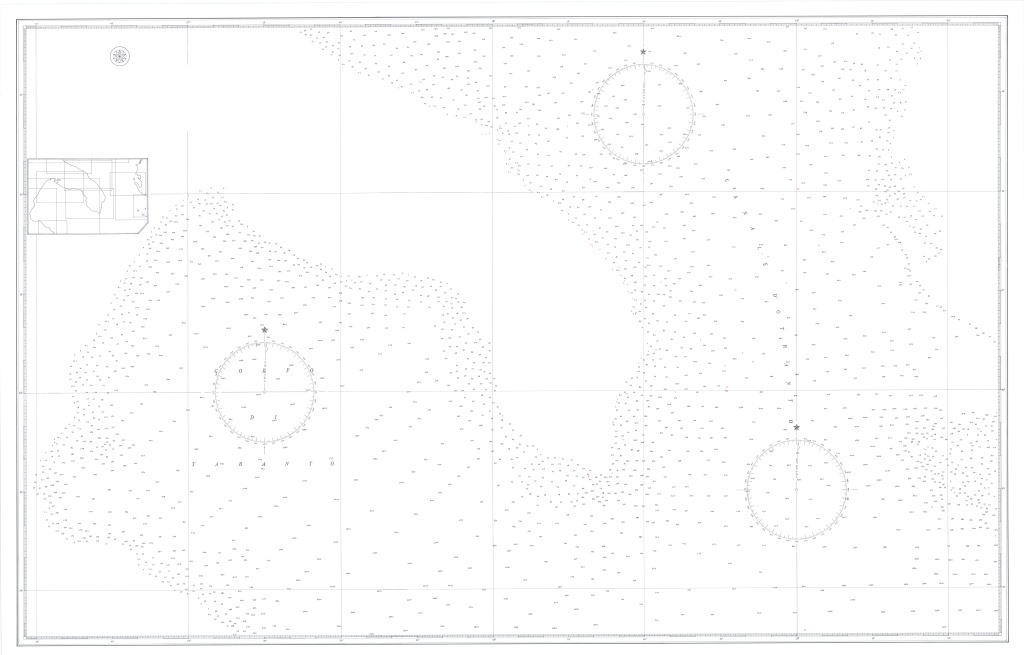

È la storia del rapporto tra grossi gruppi d’affari e organizzazioni criminali ai fini della gestione e dello smaltimento di ingenti quantità di materiali radioattivi e rifiuti tossici sversati in mare tra la fine degli anni ‘70 e gli anni ‘90. E’ ovviamente un pretesto per affrontare la questione Mediterraneo. Si tratta di un lavoro ecologico, nel senso letterale del termine (un discorso sull’ambiente), uno studio che inizia con Avviso ai naviganti, il primo sistema che ho adottato per conoscere meglio lo spazio di cui ho deciso di occuparmi. In quel caso ho utilizzato gli strumenti delle carte nautiche di diverse zone del Mar Mediterraneo e le ho ridisegnate riportando solamente le cornici e le profondità marine, vera rappresentazione del mare sulle carte, per poter inserire, poi, i dati sui naufragi verificatisi dalla fine degli anni ’80.

Qual è la zona del Mediterraneo su cui ti sei concentrato questa volta?

Si tratta della zona di mare a sud della Calabria, tra la Sicilia e le coste albanesi e greche, partendo dai documenti delle inchieste ormai chiuse sulle vicende delle navi dei veleni, materiale in parte scomparso che racconta la storia di inchieste difficili, di morti sospette dai tratti incerti come quelli degli stessi carichi inabissati in mare. Pur partendo da questa documentazione, ovviamente, la vicenda che prendo in esame è uno stimolo per avviare una serie di riflessioni su argomenti più ampi, mi riferisco al Mediterraneo perché è il territorio che mi è più vicino ma la problematica è decisamente globale.

Domenico Antonio Mancino, Galleria Gallo, Milano (Via Farini, 6) 27 maggio, 2015 (opening) – 15 luglio, 2015

immagini

(cover 1) Domenico Antonio Mancini – Avviso ai Naviganti – inchiostro su carta. particolare. courtesy Galleria Lia Rumma, Milano/Napoli (02) Domenico Antonio Mancini – landscape 57.31h,79.89t, 2015, olio su tela – 92 x 130 cm. courtesy Galleria Lia Rumma, Milano/Napoli (03)Domenico Antonio Mancini – Ricostruzione dell’archivio di Lia Rumma (faldoni, mensole, sculture in carta), 2013, disegno su carta – ambiente: 386x627x393 cm – edizione di 1. photocredit Giusva Cennamo Studio Fotografico Primo Piano. courtesy Galleria Lia Rumma, Milano/Napoli (4) Domenico Antonio Mancini – Per una Nuova Teologia della Liberazione, 2011 . libro e cartapesta (5) Domenico Antonio Mancini – Altre Resistenze, 2011. cartapesta, Costituzione Italiana, legno, lampade, suono dimensioni ambientali. photocredit Danilo Donzelli. courtesy Galleria Lia Rumma, Milano/Napoli (6) Domenico Antonio Mancini – Avviso ai Naviganti # 08 (Canale d’Otranto), 2014. inchiostro su carta. 92 x 142,5 cm. courtesy Galleria Lia Rumma, Milano/Napoli