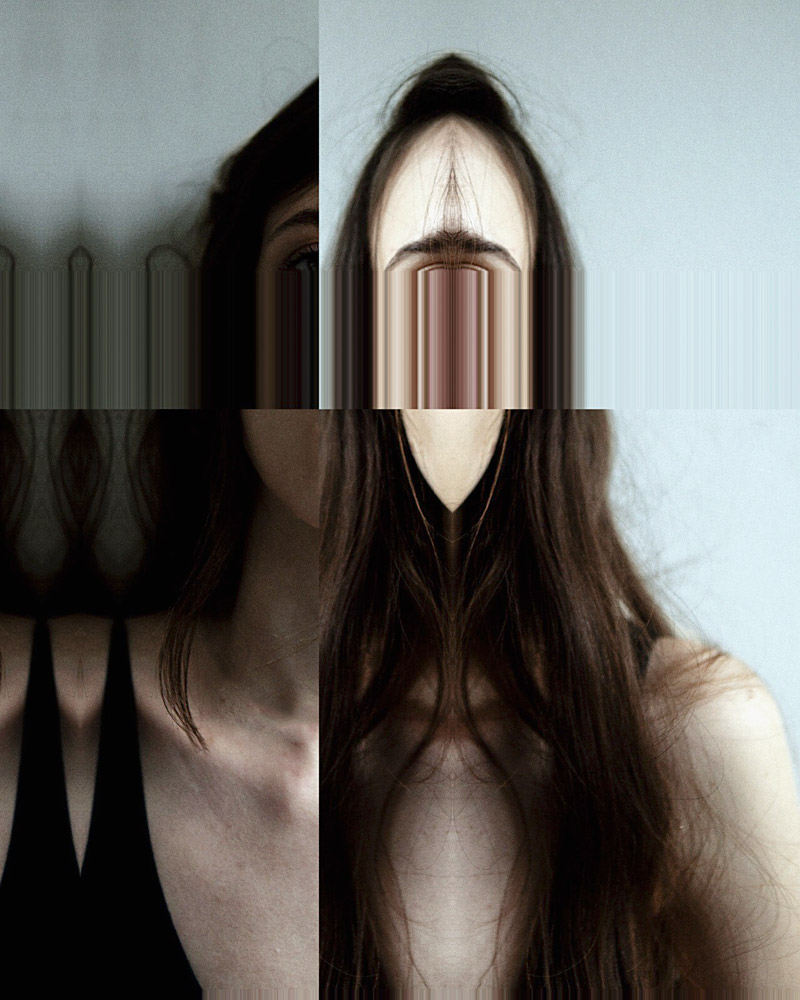

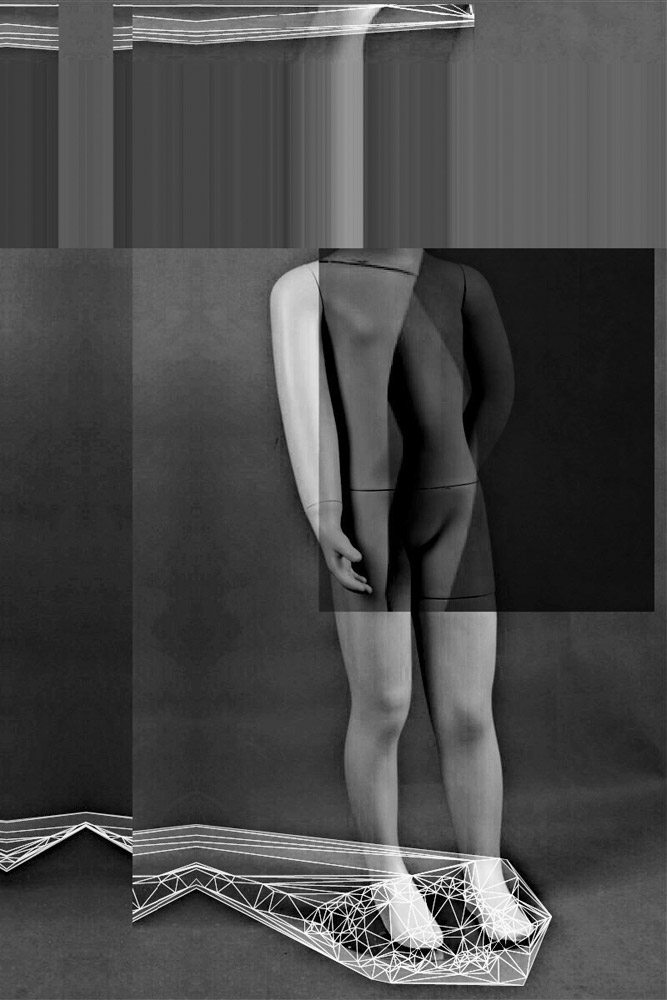

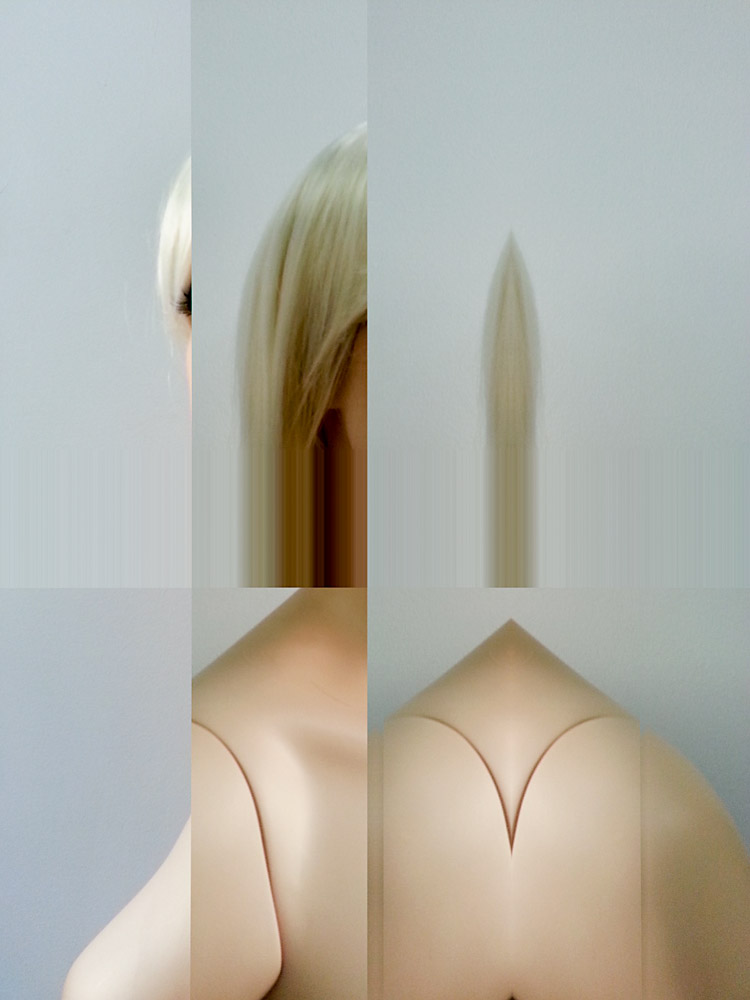

Ci siamo confrontati con Marco Signorini, artista e docente di Fotografia allʼAccademia di Brera e Carrara, che dal 2013 si interroga sulle potenzialità della tecnologia digitale, lo fa da una prospettiva fotografica e in relazione ad un interesse che ruota attorno alla formazione di immagini [e alle sue innumerevoli possibilità di scomposizione]. Signorini ci racconta del suo particolare approccio alla realtà algoritmica, che dallo specifico allarga lo sguardo sul difficile rapporto di ciò che è reale e ciò che non lo è. I suoi lavori sono ancora visitabili presso Metronom, fino al 6 Febbraio.

Elena Giulia Rossi: Il tuo impiego della fotografia si inquadra in un forte interesse per il controverso rapporto tra ciò che è reale e ciò che non lo è, in relazione alla capacità digitale [del software] di produrre immagini [piuttosto che ri-produrre]. Questo ci guida nella vasta e complessa dimensione spazio-temporale del codice…

Marco Signorini: Spesso contrapponiamo realtà e irrealtà in modo errato pensando che la prima sia in qualche modo narrabile e rappresentabile rispetto a pensieri e forme meno identificabili nate dall’immaginazione. Possediamo una percezione media di com’è costituito tutto ciò che ci sta intorno, fino alla conformazione dell’universo, e ci aggrappiamo alle sicurezze del riconoscibile per attestare una presunta verità disciplinata ed esperibile da tutti. La fotografia è stata l’invenzione che ci ha permesso di testimoniare con le immagini la nostra vita e il mondo ma non per questo ha reso noi e il resto da noi autentico perché restituito verosimile. Gli sviluppi della tecnica, un nuovo modo di acquisire dimensioni di una realtà sempre più estesa, devono farci considerare conseguenti forme di rappresentazione possibili e interpretabili, sono ulteriori accadimenti, altri processi di conoscenza, altri sguardi direzionali ed espressivi.

Quanto sono importanti per te il caso e l’errore del software? Ci sono particolari episodi in cui un bug nel codice ti ha rivelato aspetti importanti della dimensione digitale?

Da non informatico, come la maggior parte degli utilizzatori della tecnologia, cerco di comprendere attraverso l’esperienza, per esempio capire com’è costituita un’immagine digitale, di cosa è fatta. Non sono molto interessato all’errore quando s’insinua casualmente nell’immagine eseguita con certe misurazioni ed aspettative. La cosa interessante è che posso provocare una variante con il comando di un algoritmo e questa, nella pratica, si traduce in codice. Altrimenti, si può scrivere direttamente nel codice dell’immagine corrispondente perché i pixel si dispongano in maniera diversa. Pochi sanno che i file jpg o tif si possono aprire con dei programmi di scrittura: si visualizza il codice, puoi scriverci quello che vuoi, salvare e verificare le modifiche visualizzando l’ immagine. Questo processo inverso, rispetto all’errore non premeditato, è una specie d’equilibrio fra sorpresa e preparazione alla sorpresa. Il software sembra dialogare con l’utente, rispondere alle sollecitazioni. Quando avviene qualcosa d’interessante seleziono e metto da parte. Ogni volta che lancio un algoritmo per una qualsiasi manipolazione, ottengo una nuova versione rispetto ad una forma originale presunta, non è mai uguale. Sono forme sempre diverse ma il gesto nella realtà è scrivere. Questa relazione mi piace, la presunta inconsistenza materica delle immagini digitali, nel concreto corrisponde a centinaia di pagine di testo per ognuna di esse.

La fotografia digitale sembra essersi allontanata sempre più da quella analogica, in particolare dalla sua funzione riproduttiva. Come definiresti tu questo passaggio? E ancora, come si relaziona oggi nella tua visione la fotografia analogica con quella digitale?

Per me la Fotografia è un sistema tecnico e linguistico diverso da quello che è andato formandosi con l’avvento del digitale riguardo l’acquisizione d’immagini. Il video è un’altra cosa rispetto al cinema, e si è distinto subito. Nel digitale ci sono strumenti e funzioni ancora simili e assimilabili alla fotografia. Non dovrebbero esserci contrapposizioni fra i due sistemi, anche se il dibattito sterile fra analogico e digitale sembra più indirizzato nel tentativo di far valere la fotografia come esperienza più veritiera e consapevole, rispetto alle nuove forme di produzione e condivisione delle immagini prodotte. Per quanto riguarda l’estetica e l’evoluzione del linguaggio, che poi è ciò che m’interessa rispetto alle implicazioni sociali, logistiche e di comportamento, io lo definisco il passaggio dal Rebus all’Anagramma: due procedimenti d’analisi, due sguardi enigmatici sul tentativo di comprendere il valore della nostra esistenza mediante un sistema complesso di comunicazione.

Quale è oggi il ruolo dell’autore e come si relaziona con i suoi strumenti, in particolare quando questi [come la la fotografia digitale] implicano un rapporto sempre più indiretto con il corpo e sempre più condizionato dalla sensibilità elettronica dentro la quale agiscono?

Rispetto al mondo digitale, la funzione-autore, per dirla alla Foucault, è messa in crisi dal flusso continuo della produzione di massa e da internet. Le immagini ormai sembrano vivere di vita propria, una proliferazione incessante e continua che va oltre la consapevolezza autoriale di chi le realizza e che comunque produce forme nuove di figurazione e modalità di progettazione. Per questo trovo necessario riflettere sull’estetica che il linguaggio produce, sui procedimenti d’analisi necessari per capirne le potenzialità formali e di messaggio. Il ruolo dell’autore non può incidere sul fenomeno di massa ma può attingervi e procedere con spirito d’osservazione e ricerca del senso. Se pensiamo al digitale, come un apparato tecnico strumentale, questo sostanzialmente implica un cambiamento di supporto, il sensore in luogo della pellicola. Vedo ancora manifestarsi molti progetti “analogici” nonostante l’uso dei meccanismi digitali e della rete.

Ci sono musei, collezioni, dipartimenti, dedicati interamente alla fotografia. Come ci possiamo relazionare con la specificità disciplinare in un momento in cui le tecnologie ci hanno immesso in una dimensione trans-mediale e multi-disciplinare?

Credo ancora a dei luoghi fatti di persone e spazi per la condivisione della cultura. Certo, per cultura intendo quella viva e re-interpretativa, ponte fra storia e presente, proiettata al futuro. Dobbiamo riflettere e credere seriamente sul ruolo che musei e istituzioni possono avere nella nostra società, allargando anche alla scuola in tutti i suoi gradi, irrinunciabili centri di formazione che hanno perso il nostro credito. Personalmente preferisco uno sguardo allargato ad uno prettamente di settore ma la specificità può acquistare valore se apre se stessa agli altri linguaggi per ritornare a uno specifico arricchito. È proprio nella ricerca particolare che si fanno scoperte, queste poi incidono su altre ricerche in campi diversi e modificano il nostro modo di pensare e di vivere.

In un’intervista con Benedetta Alfieri affermi: «Visto così, il software diviene un Luogo, l’immagine, un Essere. Avrà una storia, finché tenuta in vita, nutrendosi di se stessa. In fondo, i metadati di uno scatto, non sono le generalità di una nascita?». E’ un’immagine molto bella con cui descrivi [nella sua concretezza] la nostra nuova realtà digitale di cui la fotografia è parte. Questa nuova vita che inizia nello schermo, nei tuoi lavori è trasferita su supporti fisici. Ci puoi raccontare quale è la tua visione del rapporto tra la vita dell’immagine sullo schermo e quella dello spazio fisico?

Il processo di vita di un’immagine nata come file può essere continuo se sottoposta alla “vita” informatica del computer e dei software. Se con la fotografia analogica si può assistere alla nascita dell’immagine mediante la luce e lo sviluppo chimico, nell’ambito digitale si parte dall’attimo dopo la nascita per determinarne la crescita e l’evoluzione. Volendo estremizzare si potrebbero considerare i due sistemi, l’analogico e il digitale, il primo come un processo che si conclude con l’immagine-fotografia, il secondo come un procedimento che inizia con l’immagine-file. Ho sempre considerato fondamentale il rapporto con l’opera, perchè l’immagine non è, automaticamente, opera. Durante le discussioni con gli studenti in Accademia è emerso che questa considerazione, apparentemente banale, è invece di primaria importanza. Avvicinandosi alla fotografia, gli studenti producono materiali che prevalentemente selezionano e valutano attraverso lo schermo del loro monitor. La maggior parte di quelle immagini rimarranno files senza essere mai stampati, così come avviene per la maggioranza delle fotografie prodotte al giorno d’oggi. È un processo importante d’immaginazione e competenze tecniche arrivare a concepire tipologie di stampa, formati, materiali e supporti e conseguenti allestimenti. Per quanto mi riguarda m‘interessa declinare un progetto in vari modi di presentazione, ne verifico così le potenzialità espressive. Nel mio recente lavoro Anagram, ho realizzato anche delle stampe 3D partendo da immagini bidimensionali con effetti molto plastici.

Come ti relazioni con la conservazione dei lavori? E ancora, quali strumenti credi che vadano messi in campo per affrontare le molteplici e variegate questioni legate alla conservazione del digitale [e dell’effimero in generale]?

Conservare il materiale prodotto non è facile, nonostante i tentativi d’organizzazione mentale e l’uso d’apparecchiature dedicate. La “nuvola” può essere una soluzione, anche se ancora non so bene dove sia e di cosa sia fatta, diciamo che mi fido ma non troppo. I miei lavori sono protetti dai vari salvataggi su più supporti, ma saranno destinati ad essere copiati a breve su altri col progredire della tecnologia. È un affanno continuo e non mi sento di poter dire che adesso siamo più sicuri di prima affidando tutto all’energia elettrica e alla connessione.

Marco Signorini, Anagram, Metronom, 12.12.2015 – 06.02.2016

immagini (all) Marco Signorini, «Anagram», 2013-2015, courtesy of the Artist