Arshake ha il piacere di pubblicare oggi, la seconda di quattro parti di un’intervista tra Victoria Vesna e la storica dell’arte Dobrila Denegri, attualmente direttrice del Centro d’arte di Torun. L’intervista ha avuto luogo nel corso del tempo (2005-2014) in diverse occasioni e località del mondo, tra Roma, Los Angeles e Torun. In questo dialogo, Vesna ripercorre i suoi progetti pionieristici, realizzati in un momento storico in cui parlare di «estetiche del database/ database aesthetics» era piuttosto visionario, e il ruolo delle nano-tecnologie non era tanto conosciuto e riconosciuto quanto lo è oggi, né tantomeno assimilato in ambito artistico. Nell’ultima parte dell’intervista Vesna racconterà di alcuni dei suoi progetti più recenti, come Blue Morph e Hoz Zodiac. La sua ricerca prosegue l’analisi dell’organizzazione strutturale dei dati, per come questi strutturano il linguaggio, per come indirizzano i processi di comunicazione. Individua elementi morfologici comuni a specie diverse mentre osserva e studia i processi di metamorfosi. Ancora una volta, arte e scienza intrecciano i loro percorsi con codici e costumi culturali. Vensa ripercorre la genesi della collaborazione storica con il nano-scienziato Jim Gimzewki, iniziata nel 2001 – e tutt’oggi in corso, e racconta di sinergie più recenti con quella instaurata con il neuro scienziato Siddhart Ramakrishnan e con il biologo evoluzionista Charles Taylor. Potete leggere la prima parte su Arshake del 3 Aprile 2014.

Dobrila Denegri: Quindi attraverso lavori come No Time, Datamining Bodies, Cellular Trans Actions e i rimandi a Buckminister Fuller, ci siamo avvicinati alla questione della nanoscienza e del tuo lavoro più recente. Come è iniziato tutto? Che cosa ha stimolato il tuo interesse nelle nanotecnologie?

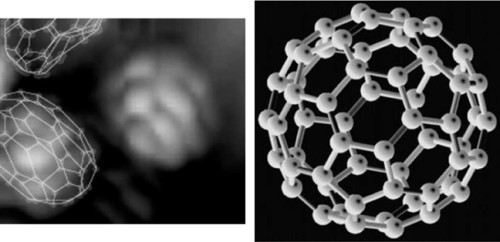

Nel 2001 stavo organizzando un panel dal titolo «From Network sto Nanosystems», in risposta non solo all’idea della nanotecnologia ma anche alla notizia che il CNSI (California NanoSystems Institute stava per essere costruito nel campus. Questo è successo un mese dopo l’11 settembre e io non solo ero curiosa sulla relazione tra arte e nano scienza, ma anche sul ruolo degli artisti e degli scienziati nella nuova era. L’idea mi entusiasmava molto ma il pubblico che si è presentato era davvero esiguo, perché la nanoscienza va così oltre gli aspetti del visivo che quasi automaticamente sorgeva la domanda: “ma per quale motivo dovremmo impostare questa relazione tra nanoscienze e arte?” Ma, se guardo retrospettivamente, devo dire che quei pochi che erano lì erano molto critici e si resero conto dell’immenso cambiamento di paradigma apportato da questa nuove scienza. Per fare un nome, Roy Ascott s è presentato con questo gruppo di ricerca e lui veramente ha condiviso il mio entusiasmo. Se uno osserva la relazione tra arte e biotecnologia, il discorso è chiaro. Ma la nanoscienza? Ho insistito perché ci fossero scienziati in quella sessione, perché se avessimo avuto soltanto artisti a parlare di arte e nanoscienza, la cosa non avrebbe funzionato. Dopo aver chiesto ad alcuni scienziati un amico mi ha introdotto a Jim Gimzewski, appena arrivato all’UCLA dall’IBM di Zurigo. Ero impressionata dal fatto che la sua ricerca era esattamente ciò di cui stavo leggendo in quel momento e nelle nostre presentazioni avevamo perfino alcune slide in comune—anche se chiaramente da prospettive diverse. Lui stava lavorando sulle Bucky Balls ma non aveva mai sentito parlare di Buckminister Fuller, e fu così che abbiamo subito cominciato un interessante scambio di idee che si è poi trasformato in una collaborazione feconda e che continua ancora oggi.

La nanoscienza, come dimensione che va al di là dell’ambito visuale, che tipo di cambiamento di paradigma annuncia?

Prima di tutto, lasciami descrivere le proporzioni della scala «nano», oltre la dimensione visiva o, per meglio dire, oltre la microscopia ottica. Il termine «nano» deriva dal greco antico per indicare, appunto, uomini di statura molto piccola. Un nanometro è un miliardesimo di un metro, cioè è circa ottantamila volta più sottile di un capello umano.Per darmi un’idea di questa dimensione Jim mi aveva spiegato che un atomo è grande come una pallina da golf, e un dito umano come la torre Eiffel. Per poter manipolare una materia di così ridotte dimensioni, nanoscienziati, chimici come Gimzewski ma anche altri, usano uno STM, un microscopio a effetto tunnel che è stato di fatto realizzato da lui e dal suo gruppo di lavoro. In realtà esso non è in grado di vedere le nanoparticelle. Però riesce a percepirle attraverso una sonda a forza atomica. La prima cosa importante è dunque il fatto di percepire la superficie molecolare prima di essere in grado di visualizzarla. Ciò comporta una grande differenza nella raccolta delle informazioni e rappresenta l’importante passaggio dal vedere al percepire. Gran parte della nostra cultura, e certamente della nostra cultura artistica, riguarda la vista. Abbiamo l’abitudine di giudicare qualcuno in base a ciò che vediamo del suo aspetto, dei suoi vestiti, delle sue macchine e di qualunque altra merce, e quindi adesso il fatto di pensare che sia la percezione il primo passo mi sembra un grande salto in avanti. Il secondo cambiamento di paradigma apportato dalla nanoscienza è che essa introduce il principio «dal basso verso l’alto» [bottom-up] che è esattamente il modo in cui la natura opera. È il processo opposto a quello che si adopera nello sviluppo della tecnologia, che è invece «dall’alto verso il basso» [top-down]. Abbiamo cominciato con computer di grandi dimensioni, abbiamo cercato di farli sempre più piccoli, finché non sono diventati assurdamente piccoli e adesso abbiamo raggiunto il limite. Ma se seguiamo il modello bottom up non è possibile raggiungere un punto a cui siamo costretti a fermarci. Al contrario, top down, come principio del pensiero materialista o dei nostri sistemi politici e sociali, non funziona più correttamente. Possiamo essere testimoni del fatto che tutto ciò che riguarda i nostri sistemi politici o amministrativi si sta scomponendo e decentralizzando. In altri termini, ciò che funziona sono gruppi di dimensioni ridotte che si uniscono e si collegano in una rete. Per questo bottom up costituisce un altro importante cambiamento di paradigma.

Quando provi a vedere, o in effetti, a comprendere queste particelle, cos’è che percepisci esattamente?

Dobbiamo tenere a mente che siamo fatti di atomi e molecole e che tutto ciò che ci circonda, perfino la materia più solida, è anche fatto di atomi e molecole. Ma quando ci si immerge così in profondità nella struttura della materia, si comprende che non c’è nulla di solido, quantomeno non nei termini in cui siamo soliti pensare a qualcosa di solido: ci sono solo onde di elettroni. Si comprende che c’è di fatto uno spazio vuoto. Tutto ciò è così poetico, così buddista! Raramente gli scienziati percepiscono questa poesia ma per me, come artista, è meraviglioso lavorare su un territorio simile, completamente sconosciuto. La nanoscienza è appena al suo inizio e quindi c’è così tanto da scoprire. Ma una cosa è certa: rivoluzionerà il nostro futuro.

Dato che gli scienziati non hanno strumenti visivi per spiegare con esattezza ciò su cui stanno lavorando, il tuo ruolo come artista è quello di tradurre ciò in forme visive?

Trovo meraviglioso che gli scienziati utilizzino il lessico dei film di fantascienza per descrivere alcune delle loro ricerche. Ciò di cui mi sono resa conto è che noi usiamo ancora la terminologia dell’età industriale e la applichiamo a un’età del tutto nuova che si sta aprendo davanti ai nostri occhi e per cui dobbiamo ancora trovare nuove definizioni. Questo nuovo momento storico è completamente de-materializzato ma l’idea di uno spazio vuoto ci è ancora estranea.

Questo ci porta a NANO, la mostra tenuta per la prima volta al LACMA—il Los Angeles County Museum of Art. Con questa mostra hai provato a usare gli strumenti dell’arte per «visualizzare» alcuni concetti scientifici. Quale approccio ha avuto l’istituzione museale verso il tuo progetto di collaborazione con il nanoscienziato Jim Gimzewski? Come hai affrontato la sua realizzazione?

Devo sottolineare che questa grande mostra, che include sette istallazioni in un spazio architettonico creato appositamente, è rimasta l Singapore Science Museum fino al 2011 e, più di recente, è stata presentata al museo FAAP di San Paolo del Brasile, con un successo incredibile. Si tratta di un museo tendenzialmente tradizionale che nei primi cinquanta giorni di mostra ha toccato il numero record di 164.000 visitatori. Le istallazioni possono essere esposte separatamente e in effetti hanno viaggiato nel mondo, in tutta Europa, Corea, Cina, India…Ma tutto è iniziato quando il LACMA ci ha dato l’opportunità, unica, di stabilirci come «spazio sperimentale», come laboratorio. Ciò fu dovuto al fatto che si era aperto un vuoto nel programma quando è sfumato il restauro proposto da Rem Koolhaas—non penso infatti che un museo che va avanti nonostante tutto pianificando in grande anticipo avrebbe corso un tale rischio. Forse era voluto dal destino; così abbiamo messo insieme una squadra fantastica, con gente che proveniva da settori diversi, comunicazione, scienze e perfino discipline umanistiche. Abbiamo lavorato con lo studio di architettura di Johnston Marklee e Katherine Hayles che hanno pubblicato un volume sull’argomento e hanno contribuito alla mostra con un loro testo.

All’inizio non è stato facile, non abbiamo cominciato a lavorare in gruppo, ma presto abbiamo capito che per la buona riuscita della mostra dovevamo sederci intorno a un tavolo e lavorare insieme. Io credo realmente alla collaborazione nonché a una specie di intelligenza «collettiva». La mostra, come risultato di questo processo, era sia un pezzo collettivo/collaborativo, sia un ibrido di comunicazione, scultura, architettura e scienza. In un primo momento spiegavamo come noi immaginavamo le istallazioni, poi gli architetti sarebbero andati nei loro uffici a progettare gli spazi. Non mi sentivo a mio agio con l’idea di «riempire» spazi già predisposti con istallazioni, proiezioni e suoni e quindi ho concepito un’istallazione più organica. Ciò fu di ispirazione anche per gli architetti, che hanno escogitato un piano ingegnoso per realizzare la mostra sulla base della Dymaxion Map di Buckminister Fuller. Si tratta probabilmente della carta del mondo più precisa ad essere mai stata realizzata, perché non è soltanto la trasposizione del globo terrestre su un rettangolo bidimensionale, cosa che provoca la deformazione dei continenti. La Dymaxion Map è stata realizzata empiricamente, e la sfera del pianeta scomposta in una serie di triangoli, lasciando così le proporzioni e le forme dei continenti intatte. Per Buckminister Fuller fu esattamente la creazione di questa mappa, con i calcoli matematici e le nozioni di geometria che essa ha implicato, ad aprire la strada per la realizzazione delle cupole geodetiche. Ero affascinata da quest’idea perché avremmo concepito la nostra mostra sulla nanoscienza, cioè su una scala minuscola, prendendo come base la mappa del mondo. Era un buon modo per sfidare l’idea che comunemente la gente ha di «scala». Non possiamo immaginarci realmente il mondo molecolare, neanche gli scienziati possono farlo; allo stesso tempo, non possiamo neanche immaginare quanto sia grande il nostro pianeta rispetto a noi. Entrambe le cose sono due tali astrazioni…Ma la Dymaxion Map non è stata utilizzata così per com’era, ma è stata divisa in parti, così da corrispondere alla posizione delle istallazioni.

Parlando di nanoscienza, di nanotecnologia, si comincia a pensare automaticamente alla tecnologia che avete impiegato per la mostra. Quanto è stato complesso metter su questa mostra dal punto di vista tecnologico?

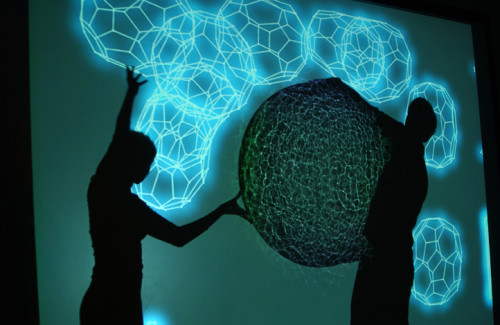

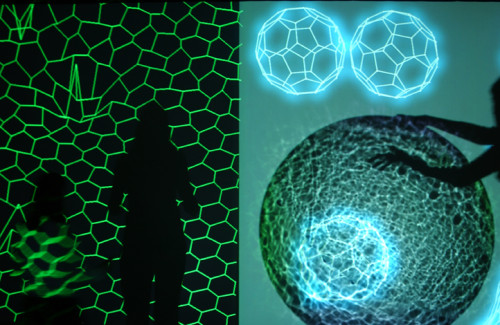

Durante la realizzazione dell’architettura degli interni della mostra abbiamo deciso di nascondere tutta la tecnologia e di celarla dietro i muri che stavamo innalzando. Proprio perché la mostra si occupava di nanotecnologia, cioè con un’idea avanzata di scienza e tecnologia e poiché in effetti viviamo in una società sempre più tecnocratica, sembrava importante creare uno spazio che fosse il più leggero possibile dal punto di vista tecnologico. Così lo abbiamo realizzato in modo che, quando fosse stato vuoto, sarebbe stato del tutto immobile e silenzioso. Niente sarebbe accaduto in quello spazio finché qualcuno non ci avesse messo piede. In quel momento lo spazio avrebbe cominciato ad animarsi, immagini e suoni sarebbero apparsi e gli osservatori sarebbero stati immersi in un modo di proiezioni interattive che sarebbero cambiati con il loro comportamento. La presenza del pubblico o anche di una singola persona avrebbe «acceso» la mostra, causato un cambiamento di spazio e poi avrebbe potuto continuare a trasformare con il movimento del corpo, o con la propria ombra o la propria voce le forme proiettate. Era molto importante cambiare la percezione dello spazio da parte del pubblico. Per fare un esempio, si poteva manipolare la forma delle Bucky Balls [cioè le molecole proiettate, n.d.t.] muovendo la propria ombra: ed è in effetti una sensazione molto strana e interessante quella di cambiare la forma di una molecola proiettata attraverso lenti movimenti del profilo del proprio corpo. D’altra parte, nonostante fosse una mostra sulla scienza e sulle nuove tecnologie, abbiamo usato una serie di dispositivi low tech ma che producevano effetti di grande impatto. Per esempio, anche se realizzati molto semplicemente, i caleidoscopi sortivano un grande effetto. L’orientamento verso soluzioni low tech che producevano effetti di grande impatto. Per esempio, anche se realizzati molto semplicemente i caleidoscopi sortivano un grande effetto. La mostra durava dieci mesi ed era aperta sei giorni a settimana, un tempo davvero molto lungo per un evento d’arte contemporanea. Il pubblico è accorso davvero in gran numero, con alcune centinaia di migliaia di presenze, gente di tutte le età e provenienze culturali e professionali. Con riferimento all’interattività, è impressionante notare con che livello di aggressività e violenza agisca la gente quando deve interagire con i pezzi in mostra, e quindi diverse volte abbiamo dovuto riparare o sostituire parti di istallazioni. Per questo motivo, le soluzioni a basso livello di tecnologia funzionavano meglio.

L’opera in cui il pubblico poteva manipolare con la propria ombra la forma proiettata di una molecola era situata all’ingresso del museo. Era il primo contatto con questo mondo nanotecnologico. Quale molecola hai usato e in che modo hai invitato il pubblico ad interagire?

Poiché la mostra si teneva a Los Angeles, abbiamo pensato che la molecola di diossido di carbonio sarebbe stata più appropriata di altre. Volevamo visualizzare nel modo più preciso possibile la procedura di manipolazione della molecola che gli scienziati effettuano nei loro laboratori. Abbiamo scoperto che se loro premono le molecole con forza non avviene nulla. Lo stesso criterio è stato applicato per l’interazione con le molecole proiettate, le Bucky Balls: se si voleva giocare per cambiare la loro forma, bisognava muoverle molto lentamente, come in una sorta di danza al rallentatore. Il significato è che se uno va molto, ma molto lentamente, può produrre un grande cambiamento. Credo sia davvero qualcosa di grande cambiare l’idea di interazione nel senso che un movimento lento fa accadere le cose. Basta con gratificazioni rapide e istantanee; basta con i gesti violenti. È un’interazione che non ci si aspetta, o a cui non si è abituati. I visitatori devono «imparare» a interagire perché noi non volevamo spiegare o insegnare nulla.

Sono stati realizzati cambiamenti per tutta la durata della mostra?

Sì, ri-concepivamo, cambiavamo, trasformavamo. Era come un costante work in progress. Per esempio,diverse volte abbiamo ridisegnato le proiezioni sul pavimento: provocavano strani effetti, quasi alterando il senso dell’orientamento e la gravità.

Queste proiezioni sul pavimento erano parte dell’istallazione centrale. Come funzionava nell’insieme?

L’istallazione era chiamata Inner Cell e funzionava come un’analogia con un nano-spazio. Abbiamo usato delle tecniche informatiche pervasive (camera tracking, robot da pavimento, proiezioni multiple e sonoro focalizzato) per creare un ambiente immersivo tale da sollecitare la «chimica» tra i visitatori umani, i robot della mostra, e le raffigurazioni molecolari. All’interno della cella—a parte le proiezioni di Bucky Balls programmate, come ho detto in precedenza, per rispondere allo stimolo provocato dal tocco del visitatore—c’era una grande proiezione sul pavimento che a sua volta si muoveva sotto i piedi del visitatore, causando una sensazione di movimento costante di «onde di gravità» che avrebbero poi interrotto il flusso sonoro. L’elemento sonoro più rilevante all’interno della cella un suono basso e rimbombante sincronizzato con la proiezione sul pavimento di una griglia esagonale in movimento. Le Bucky Balls interattive proiettate sulle pareti della cella emettevano un suono intermittente complementare a quello a bassa frequenza. Sempre all’interno della cella le palle robotiche mobili producevano un suono acuto distinto ma complementare all’altro suono prodotto nella parte più interna.

Ci hai guidato attraverso zone di vuoto e di fluidità parlando della nanoscienza, di scale dimensionali al di là del visibile, di onde elettriche, del primato della percezione sulla visione. Che mi dici dell’udito? Potresti dirci di più sul suono, sugli effetti sonori che hanno giocato nella mostra un ruolo altrettanto importante che quelli visuali?

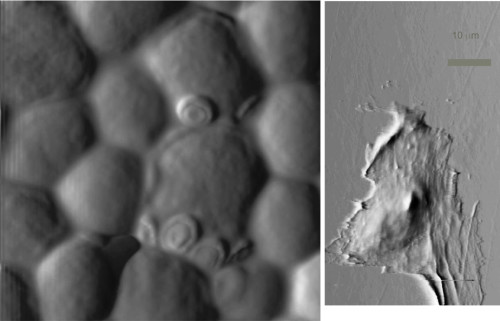

Abbiamo usato per la prima volta i risultati della ricerca effettuata da Jim Gimzewski e dal suo gruppo di lavoro per creare il «sonoro» della mostra. Jim e il suo gruppo hanno usato gli strumenti di misurazione della superficie molecolare sulle cellule vive e quindi hanno individuato il loro movimento, che è in realtà impercettibile ma che può essere comunque seguìto giacché ogni singola cellula si muove a una diversa frequenza. Questa ricerca è stata pubblicata su Nature e ha avuto importanti implicazioni. Prova infatti che si può sentire se una cellula è viva o morta e che si possono distinguere suoni diversi riconducibili a diversi tipi di cellule. Allora noi abbiamo usato alcuni di questi suoni e li abbiamo amplificati ottenendo una sorta di suono ambient.

In questa mostra avete collegato insieme una visione scientifica futuribile con la spiritualità orientale. Com’è accaduto?

Nanomandala riguardava quel principio bottom-up presente nel processo di creazione dei mandala. Questa istallazione mostrava come culture orientali e occidentali usano queste tecniche costruttive bottom-up secondo percezioni diverse e per fini diversi. Questa istallazione era composta da un mandala, un diagramma cosmico e rituale simboleggiante l’universo usato nell’induismo e nel buddismo,che può essere tradotto dal sanscrito come «intero», «cerchio» o «zero».

Il curatore ci ha chiesto di scegliere un’opera dalla loro collezione permanente per includerla nella mostra NANO così da creare un collegamento. Mi ricordo di essere tornata nello spazio senza trovare niente che mi convincesse del tutto. Poi ho pensato ‘ noi lavoriamo con lo spazio vuoto, quindi qualcosa dalla collezione dell’Asia Orientale avrebbe fatto al caso nostro’. E’ successo che al direttore l’idea è piaciuta molto e ci ha avvisato che proprio in quell momento dei monaci tibetani, del monastero indiando Ghaden Lhopa, stavano per iniziare a construire una mandala di sabbia. Abbiamo incontrato I monaci diverse volte prima che iniziassero i lavori e abbiamo capito che c’era una cosa che ci accomunava, ovvero l’intenzione di mostrare come tutto sia interconnesso.

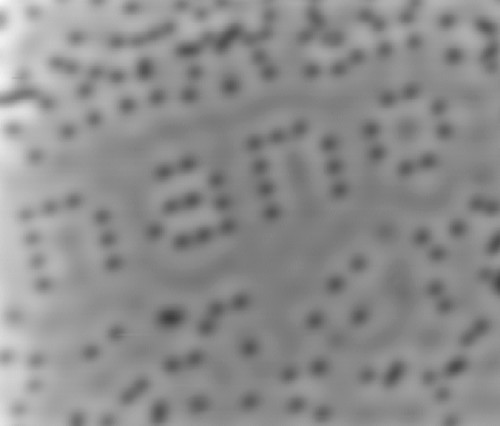

La creazione di un mandala parte da un grano di sabbia per poi espandersi in un universo molto complesso. I monaci stavano costruendo il mandala Chakrasmavara, una tipologia molto complessa. Ci sono volute quattro settimane, intere giornate di lavoro in cui alternavano i monaci di quattro in quattro. Osservarli al lavoro non era poi così diverso dall’osservare gli scienziati al lavoro con le molecole e questo mi aveva ispirato. La vera sfida era di fare in modo di non sfruttare esclusivamente il loro lavoro ma di creare un progetto collaborativo tra arte, scienza e religione. Ci sono tre punti di vista della mandala proiettata su di un letto di sabbia bianca – fotogografico, ottico e oltre la visibilità con la scansione dal microscopio elettronico. Il tutto ha comportato la realizzazione di 300,000 frames individuali risultati nell’ingrandimento dall’interno di un granello di sabbia per poi allargare lo sguardo all’immagine del mandala nel suo insieme in una grandezza identica in scala a quella del mandala originale.

Questo per mostrare come ogni stadio, dal granello di sabbia fino alla mandala intera, le immagini contengono la stessa quantità di informazioni per creare l’ effetto visivo di ascesa e di discesa all’interno della materia. Questo lavoro diventa una riflessione sull’importanza di ogni particella e di ogni onda, sull’interconnessione di tutti noi e di tutto ciò che ci circonda, e sulla nostra capacità di catturare un enorme quantità di informazioni e di ridurla ad una verità essenziale riposta nel momento di un batter d’occhio. Ci sono voluti bilioni di granelli di sabbia per costruire la mandala nella sua complessità ma ora possiamo realizzare che ogni granello di sabbia è composto bilioni di molecole. Dopo un certo periodo di tempo, la mandala di sabbia è stata soffiata via dai monaci e gettata con una cerimonia nell’oceano. Nel caso del nano mandala il computer e il proiettore sono spenti per rimanere impressa nella nostra memoria.

Immagini

(cover) Victoria Vesna, Nanomandala, snap shot (1) «From Networks to Nanosystems 9/11-N2N: Art, Science and Technology in Times of Crisis», UCDARNet Conference. University of California, Los Angeles. November 28, poster, 2001 (2) Bucky Balls (3) yeast cells (4) Victoria Vesna, Quantum Tunneling, Media Art Laboratory, Graz, Austria, 2008 (5-6-7) Victoria Vesna and James Gimzewski, Zero @Wavefunction, «NANO» exhibition at Los Angeles County Museum of Art, 2003-2004 (8) Victoria Vesna, Nanomandala, 2005 (9) monk at work for the Chakrasmavara mandala (9) Victoria Vesna, Nanomandala, Studio Stefania Miscetti, Roma 2005.