E come potrei io negare che queste mani e questo corpo sono i miei? A meno che, forse, non mi paragoni a quegli insensati, il cervello dei quali è talmente turbato e offuscato dai neri vapori della bile, che essi asseriscono costantemente di essere dei re mentre sono dei pezzenti; di essere vestiti di oro e di porpora mentre son nudi affatto; o s’immaginano di essere delle brocche o di avere un corpo di vetro. (René Descartes, Discorso sul Metodo)

E quante volte sogno e veglia si confondono, giacché sembra avere in entrambe «le dimensioni», la medesima certezza del corpo e delle cose al di fuori di me? Che un genio maligno mi inganni, cosicché faccia apparir falso ciò che è vero e viceversa vero ciò che è falso? Che tutto sia o possa essere finzione?

Queste domande cartesiane, a cui il filosofo francese aveva dato pronte risposte attraverso la formulazione di un metodo, complici la matematica e la geometria, che in modo chiaro e sicuro avrebbe condotto la ragione verso la “retta via” della conoscenza, sembrano contemplare ai nostri giorni altre risposte, attraverso i sempre più sorprendenti risultati raggiunti dalla computer grafica.

Proprio attraverso precisi calcoli matematici, tutto può esser finzione ricorrendo a tecniche di rendering 3D, che simulano la realtà perfettamente, non implicando necessariamente di poter cogliere o svelare l’artificio. Si tratta in questo caso di render fotorealistici, di veri e propri oggetti virtuali che devono esser ricreati nel rispetto dei princìpi della fisica o in conformità al principio di realtà, coperti da texture che simulino materiali di costruzione autentici, affinché possano essere efficaci.

Ne sono prova i più che verosimili risultati ottenuti in molteplici ambiti pratici, come la progettazione di spazi interni o esterni – che siano spazi reali o quelli di realtà virtuali -, dunque l’impiego in campo cinematografico, scenografico e perfino artistico.

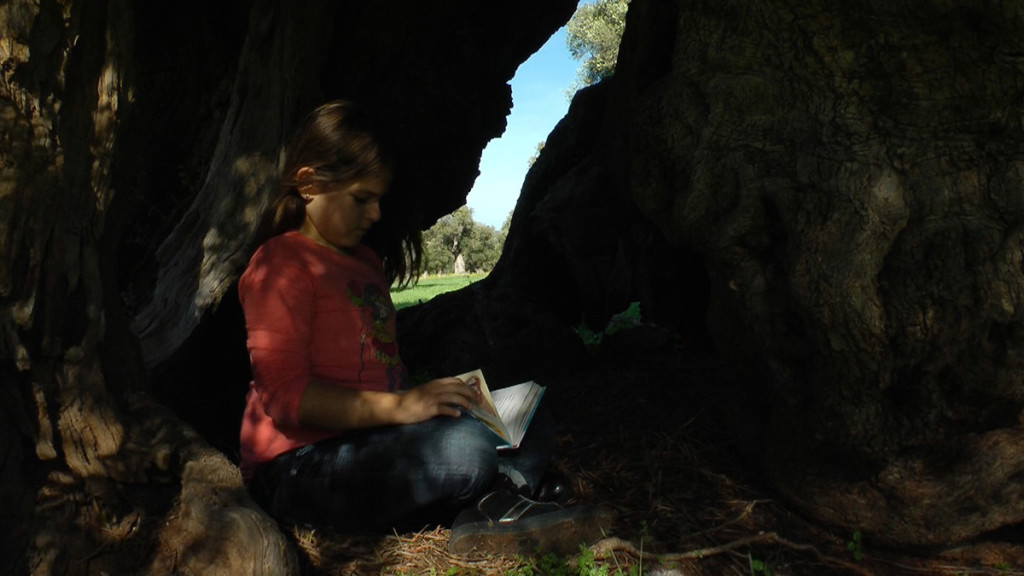

Realtà e finzione si fondono, si confondono, fino a perdersi, sino a indurre ad ipotizzare infiniti tempi possibili, a creder veri scenari apocalittici, paralleli alla realtà, o per lo meno a far credere che siano scene realmente girate da troupe di esperti. Un simile cortocircuito percettivo è quello voluto da Mariagrazia Pontorno che, da oltre dieci anni, utilizza queste tecnologie per le sue opere: video, dall’impianto pittorico in cui movimenti impercettibili rimandano all’utilizzo di sofisticate tecniche 3D per la progettazione dei soggetti; installazioni totalmente progettate e realizzate in digitale; video-installazioni che si inseriscono perfettamente in architetture reali e le animano con alberi solitari, fiori sradicati e giardini folti. Una mostra personale dell’artista negli spazi della Fondazione Noesi Studio Carrieri è l’occasione per osservare da vicino opere in cui progressi della tecnica e ricerca artistico-poetica sono in perfetto equilibrio. Quattro i cicli tematici in mostra, tra i quali la video-animazione Roots è il cuore nevralgico da cui tutto si muove. L’opera è un affondo sull’artificialità di Central Park, area in cui l’ambiente umanizzato e tecnologico si offre allo spettatore quale effetto disastroso di quello sradicamento – naturale e culturale – di cui l’umanità è attore e vittima. Difatti, nel video, prima i fiori e gli alberi, in seconda battuta i grattacieli si sradicano a causa del forte vento, evocato da suoni gravi. Vento e sradicamento diventano i co-protagonisti di altri lavori, come La Villetta degli Ulivi e Il Cedro dei Cieli. Entrambi esposti in Fondazione, tali cicli di opere si compongono di poster, fotografie e video per La Villetta degli Ulivi, un lavoro autobiografico, in cui l’artista ricorda i giochi d’infanzia, facendosi accogliere e proteggere da un ulivo secolare, che da adulta si ritrova a scalare; stampe di rendering su carta acetata e video-animazione compongono Il Cedro dei Cieli, in cui un cedro solitario si solleva dal suolo ed intraprende un viaggio senza mèta.

Ancora una volta il vento riveste un ruolo d’elezione ne I Cieli di Roma, opera in cui la cronaca diventa input per riflettere sul presente e, al contempo, per visualizzare uno scenario altro. In tale scenario Benedetto XVI parte su un elicottero che sorvola il cielo della Roma contemporanea (il MAXXI, l’Auditorium e l’Ara Pacis) e si allontana verso un’altra realtà, nello spazio, dissolvendosi nelle tenebre di un’eclissi di Sole. A ben vedere l’elicottero, riprodotto alla perfezione, vola e si allontana nel cyerspazio, permettendoci di discernere tra reale e virtuale solo in alcuni momenti indicati da Pontorno, giacché nel video sono montate insieme scene di repertorio dell’evento storico, immagini girate dall’artista con un drone e immagini costruite interamente in digitale.

Il labile confine tra reale e artificiale sottende ad un’altra tematica, il rapporto tra visibile ed invisibile, sbilanciato in favore di quest’ultimo. Lontano da ogni intenzionalità o interesse metafisico, il visibile è ciò che si offre allo sguardo del fruitore, l’invisibile – e da qui si può comprendere l’inevitabile “sbilanciamento” di Pontorno verso questo termine – è quella tecnologia nascosta che rende possibile ogni artificio. Strumento di lavoro, ne è anche substantia, fondamento ontologico. Ma l’invisibile tecnologico, in chiave poetica si trasforma nelle opere in un vento avvolgene e potente, che al pari della technè può tutto, che muove, che sradica, che sostiene.. e grazie al quale il viaggio – di Pontorno – si perpetua.

Mariagrazia Pontorno, Fondazione Noesi Studio Carrieri, Palazzo Barnaba, Martina Franca, Italia, fino al 26 luglio

Immagini (cover) Mariagrazia Pontorno, I Cieli di Roma, 2015, still frame, videoanimazione, 4’ (1) Mariagrazia Pontorno, La Villetta degli Ulivi_Tra i rami#1, 2015, stampa fineart da immagine 3d, cm 120 x 55 (2) Mariagrazia Pontorno, La Villetta degli Ulivi_Play, 2015, still frame, video full HD, 2’ (3 – 4 – 5- 6) Mariagrazia Pontorno, I Cieli di Roma, 2015, still frame, videoanimazione, 4’