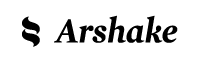

Il teorico e curatore Domenico Quaranta racconta di Hyperemployment, mostra dedicata al ‘lavoro estenuante di chi usa la tecnologia’, da lui curata presso il MGLC – International Centre of Graphic Arts in Ljubliana, e prodotta da Aksioma – Institute for Contemporary Art, Ljubljana come parte di un programma più ampio co-curato da Domenico Quaranta & Janez Janša.

Elena Giulia Rossi: ‘Crisi del lavoro’, nella sua precarietà e frammentazione, incentivata – tra le altre cose – dall’automazione dei processi produttivi e dal progressivo ingerire dell’Intelligenza Artificiale, è il soggetto della ricerca artistica che si raccoglie attorno ad un progetto estesi ad un anno intero anno con una mostra, un simposio e una varietà di altri eventi, da performance alla presentazioni di libri. Puoi raccontarci come nasce il progetto?

Domenico Quaranta: L’impatto che l’evoluzione tecnologica sta avendo sul lavoro è un tema che avevo toccato marginalmente in Cyphoria, il mio contributo curatoriale alla Quadriennale di Roma del 2016, e che sentivo la necessità di approfondire essendo, in varie declinazioni, al centro della ricerca di molti artisti che seguo. Ho cominciato a discuterne con Aksioma più di un anno fa, e ne è venuto fuori il progetto di una mostra collettiva da proporre a MGLC, l’International Centre of Graphic Arts di Lubiana. Ma più il dialogo proseguiva, più ci rendevamo conto di due cose: da un lato, che il formato della mostra collettiva non bastava allo sviluppo di un tema così articolato e complesso; dall’altro, che numerose erano le consonanze con il programma generale di Aksioma per l’anno 2020, grazie anche alla loro collaborazione con le attività di Rijeka capitale europea della cultura, che ruotano attorno alla parola chiave Dopolavoro. A un certo punto, è venuto naturale concatenare la mostra a MGLC, i suoi spin-off (come il simposio Automate All the Things! che si terrà a gennaio) e alcune specifiche produzioni di Aksioma in un unico canovaccio che si sviluppa tra novembre 2019 e novembre 2020, co-curato da me e Janez Janša, direttore artistico di Aksioma.

Hyper è il prefisso di Hyperemployoment (come citato nell’introduzione al progetto, parola presa a prestito da Ian Bogost), è anche tutto ciò che nella cultura contemporanea (occidentale) si riflette nel suo legame con la tecnologia: iper-connessi, iper-impegnati, iper-attivi…

Ian Bogost ha coniato il termine «hyperemployment» nel 2013, per descrivere il «lavoro estenuante di chi usa la tecnologia». In particolare, Bogost si sofferma su come l’organizzazione stessa del lavoro sia diventata un lavoro, che nell’era dell’always on e degli smartphone si insinua nel tempo della vita, abbattendo ogni separazione tra il tempo del lavoro e il tempo libero. In sostanza, l’hyperemployment è la condizione che ci rende – a prescindere del fatto che abbiamo un lavoro, che siamo disoccupati o sotto occupati – «impiegati» dei dispositivi e delle app che utilizziamo per lavoro e intrattenimento. Si tratta di un concetto controverso, e che quando è stato proposto è stato oggetto di una dura critica dal fronte femminista, essenzialmente per il fatto che Bogost sembra riconoscere come «employment» una serie di attività – la gestione dell’agenda, la cura personale – e un tempo – quello del lavoro domestico – che non lo erano affatto quando erano percepiti come una dimensione prettamente femminile, gestita da casalinghe e segretarie. Personalmente, continuo a trovarlo utile e interessante per la sua genericità e apertura, che gli permette di accogliere sotto il suo ombrello aspetti della nostra condizione attuale che si sono manifestati (o sono stati notati e messi a fuoco meglio) negli anni successivi al 2013: dal lavoro online mediato dalle piattaforme di crowd working alla valorizzazione economica della nostra attività sul social web e dei dati a cui concediamo incautamente accesso per ottenere determinati servizi, che convertono in lavoro persino dimensioni come il sonno e lo svago; o la frammentazione del lavoro in unità così minime da impedirne la riconoscibilità, e quindi la traducibilità in un compenso (quando risolvo una captcha, taggo un’immagine, sottolineo un e-book sto allenando un sistema che genererà un profitto per una compagnia che non mi da nulla in cambio).

Quale scenario compongono le opere in mostra rispetto all’hyperemployment? È molto interessante vedere come alcuni degli artisti si avventurino negli spazi temporali – sempre più obsoleti – legati all’assenza di lavoro, come ozio e sonno…

Una delle contraddizioni più forti del tardo capitalismo è che le dinamiche del post fordismo e la crescente automazione della produzione stanno effettivamente facendo scomparire il lavoro come attività circoscritta a una dimensione spazio-temporale separata (la fabbrica, l’ufficio, l’orario di lavoro); ma questo, invece di condurci verso una società senza lavoro, sta generando una condizione in cui lo spazio e il tempo del lavoro arrivano a coincidere con quelli della vita. La situazione in cui questa contraddizione si manifesta nella maniera più trasparente è proprio quella in cui mi trovo in questo momento, rispondendo alla tua domanda dal mio portatile, sul tavolo della cucina. Quando lavori da casa al computer, lavoro, ozio e divertimento si interrompono l’un l’altro senza soluzione di continuità. Una notifica può costringerti a un piccolo break, o ad accantonare temporaneamente un lavoro per un altro più urgente. Una pausa sigaretta diventa l’occasione per dare un’occhiata a Facebook, programmare un post su Instagram, scorrere qualche email. Il lavoro ti raggiunge negli interstizi di tempo: durante la pausa pranzo, tra una puntata e l’altra della tua serie preferita, tra la doccia e l’asciugacapelli.

Il lavoro di Silvio Lorusso in mostra, che porta nello spazio pubblico la frase con cui una delle più popolari app di auto ottimizzazione, Stay Focused, interrompe i momenti di «svago» al computer, mette a fuoco proprio questo problema: l’esistenza stessa di queste app dimostra che ogni barriera tra tempo di lavoro e tempo libero è stata abbattuta, e non può essere che ricostruita artificialmente (e delegata alla macchina, perché noi non ne siamo più in grado). Shouldn’t you be working? L’ozio e lo svago si frammentano in tanti piccoli micro-momenti, e soccombono a una serie di dinamiche differenti, ma che contribuiscono a annullarne gli effetti o a contaminarne la natura. Fare un post su Instagram è svago o lavoro? Può essere divertente e offrirci una distrazione da un’incombenza meno piacevole, ma è lavoro come manifestazione dell’attitudine auto imprenditoriale a costruire e alimentare la nostra immagine pubblica (non a caso, le sue conseguenze sono quantificabili), e in quanto va a rafforzare l’economia di una compagnia che ci offre un servizio gratuito, a patto di trasformarci nel suo prodotto.

Come rivela The Labour of Sleep, il lavoro di Elisa Giardina Papa che esplora il mondo delle App di monitoraggio e ottimizzazione del sonno, questo processo non ha risparmiato nemmeno il momento del non lavoro per eccellenza, paradossalmente «democratizzando» quello che una volta era un privilegio dell’artista e del lavoratore creativo. Artist at Work (1978), la famosa serie fotografica in cui l’artista croato Mladen Stilinović stigmatizzava negli anni Settanta l’ossessione capitalista per la produzione, rivendicava anche l’ozio e il sonno come luoghi del pensiero e dell’immaginazione – come tali «produttivi». Ora il sonno è lavoro perché queste App, mentre ci aiutano a dormire, assorbono e convertono in capitale i nostri dati biometrici.

In Demand Full Laziness, Guido Segni si riprende in una posa molto simile a quella di Stilinović, allo scopo di generare materiale visivo per educare l’intelligenza artificiale a cui delegare la sua produttività nel corso di un piano quinquennale di dichiarata astensione dal lavoro. Il progetto declina ironicamente uno dei motti dell’accelerazionismo («pretendi la piena automazione»), ma quello che sembra mostrarci in realtà è l’impossibilità dell’ozio, la sua evoluzione in proiezione utopica di se stesso. Su un altro versante, il lavoro solleva la domanda sulla possibilità dell’automazione totale del lavoro e della soggettività artistica, con cui si confrontano, in modi molto diversi, altri due lavori in mostra: quelli di Jonas Lund e dell’artista slovena Sanela Jahić. Il tema della produttività dell’ozio è invece esplorato in maniera paradossale – e, paradossalmente, funzionale – dallo sloveno Sašo Sedlaček nel progetto in corso Oblomo, presentato lungo il programma di Hyperemployment in momenti diversi di sviluppo. Coniugando tecnologie di sorveglianza, intelligenza artificiale e criptovalute, il progetto monitora l’inattività e la stasi, e la converte in valore economico: solo la totale immobilità consente al processo di mining della criptovaluta di attivarsi e di avanzare.

Tornando ad Artist at Work, un’immagine dell’artista al lavoro più adatta ai tempi ce la mostra l’americano Michael Mandiberg in Quantified Self Portrait (One Year Performance), una performance lunga un anno sviluppata tra 2016 e 2017 e ora documentata in video, che si è servita di alcune tecnologie di self-tracking utilizzate sia per sorvegliare i lavoratori online, sia per auto-monitorare i propri stati fisici e mentali. Affiancando catture del desktop, riprese da webcam dell’artista al lavoro, il progetto mostra l’artista come un rappresentante di una società in cui il lavoro è diventato una patologia che si riflette nella quantificazione e il monitoraggio delle proprie prestazioni.

Quale impatto ha avuto tutto questo – l’automazione, la digitalizzazione, l’IA – su lavori come quello di ricerca e di curatela?

È una domanda che mi pongo spesso, ma a cui non è facile dare una risposta. Ho sempre pensato e dichiarato che, se fossi nato anche solo dieci anni prima, probabilmente non avrei fatto questo lavoro. Sono cresciuto in provincia, in una classe sociale che ho fatto a tempo a sentir definire proletariato, prima che questa parola sparisse per essere rimpiazzata da middle class. Appartengo a una generazione che ha percepito l’impatto della globalizzazione, delle tecnologie di comunicazione e dei voli low cost nel momento cruciale di passaggio dallo studio al lavoro, quello in cui si comincia a tracciare il proprio percorso. Senza internet e l’email, sarebbe stato molto più difficile, ed economicamente insostenibile per me, fare ricerca e interfacciarmi fin da subito con un orizzonte internazionale di artisti, istituzioni e altri curatori. In questo senso, la prima fase della digitalizzazione ha avuto un effetto democratizzante, almeno per una attività – quella del critico e curatore internazionale d’arte contemporanea – fino a quel momento piuttosto elitaria.

Fino a un certo punto, è stato elettrizzante. L’informazione, le strade aperte alla ricerca erano tante, ma senza l’angoscia che sarebbe poi stata generata dal sovraccarico, dall’impossibilità di gestire un flusso informe e continuo; gli scambi intensi, ma non al punto da sottrarre ogni energia disponibile all’approfondimento e al pensiero. Gradualmente, nel corso del decennio che si sta chiudendo, siamo entrati in questa condizione: quella in cui scorri freneticamente le email, scarichi e compri libri che non riuscirai mai a leggere, tieni aperte quindici tab, affronti più lavori in parallelo, inizi la giornata con un obiettivo per poi farti sopraffare da chiamate e richieste.

Quanto ad automazione e intelligenza artificiale, hanno sicuramente offerto nel tempo utili strumenti per delegare, in tutto o in parte, la pratica curatoriale alle macchine. Ma l’aspetto che mi interessa, e mi preoccupa, di più è il fatto che l’uso invisibile e diffuso di algoritmi di intelligenza artificiale nei dispositivi e nei motori di ricerca che usiamo ci stia imprigionando in bolle di informazione sempre più strette e costruite su di noi: suggerendoci letture e cose da vedere, riarrangiando i risultati della ricerca sulle nostre ricerche precedenti, adeguandosi ai nostri automatismi e preferenze.

Quello che sembri delineare è un quadro nero e senza speranza. Credi che non sia più possibile instaurare un rapporto equilibrato con il lavoro?

In realtà, la mostra Hyperemployment si chiude con un messaggio positivo. L’ultima opera del percorso espositivo è Reverie, On the Liberation from Work (2017), di Danilo Correale: una installazione in cui lo spettatore è invitato a immergersi in una lunga seduta di ipnosi, in cui la voce di un ipnoterapista di professione lo guida a immaginare un futuro senza lavoro. L’opera solleva una questione per me cruciale: per realizzare qualcosa, dobbiamo essere prima in grado di immaginarlo. Immaginare una «post-work society» non è facile, perché dobbiamo toglierci di dosso secoli di civiltà occidentale in cui il lavoro è concepito non solo come un dovere e una necessità, ma come un valore e una virtù. «Ora et labora», «il lavoro nobilita l’uomo», «il lavoro rende liberi», «l’Italia è una Repubblica fondata sul lavoro»: uscire da questa impostazione significa rivedere il nostro sistema di valori e le nostre strutture sociali. Per questo, anche chi ha concettualizzato una società senza lavoro, non ha potuto che pensarla come una sorta di aldilà indescrivibile e inimmaginabile. Per questo, anche se molte circostanze attuali potrebbero portarci in quella direzione, non facciamo che «iperoccuparci». Correale restituisce all’arte una delle sue funzioni: quella di dare all’immaginazione un’architettura, tradurre una intuizione in un’immagine nitida, affinché altri possano tradurla in realtà.

Hyperemployment, a cura di Domenico Quaranta, MGLC – International Centre of Graphic Arts, Ljubliana, 07.11.2019 – 19.01.2020

Artisti: Danilo Correale, Elisa Giardina Papa, Sanela Jahić, Silvio Lorusso, Jonas Lund, Michael Mandiberg, Sebastian Schmieg, Guido Segni. La mostra è prodotta da Aksioma – Institute for Contemporary Art, Ljubljana come parte di un programma più ampio che si svolgerà nell’arco di un anno co-curato da Domenico Quaranta & Janez Janša.

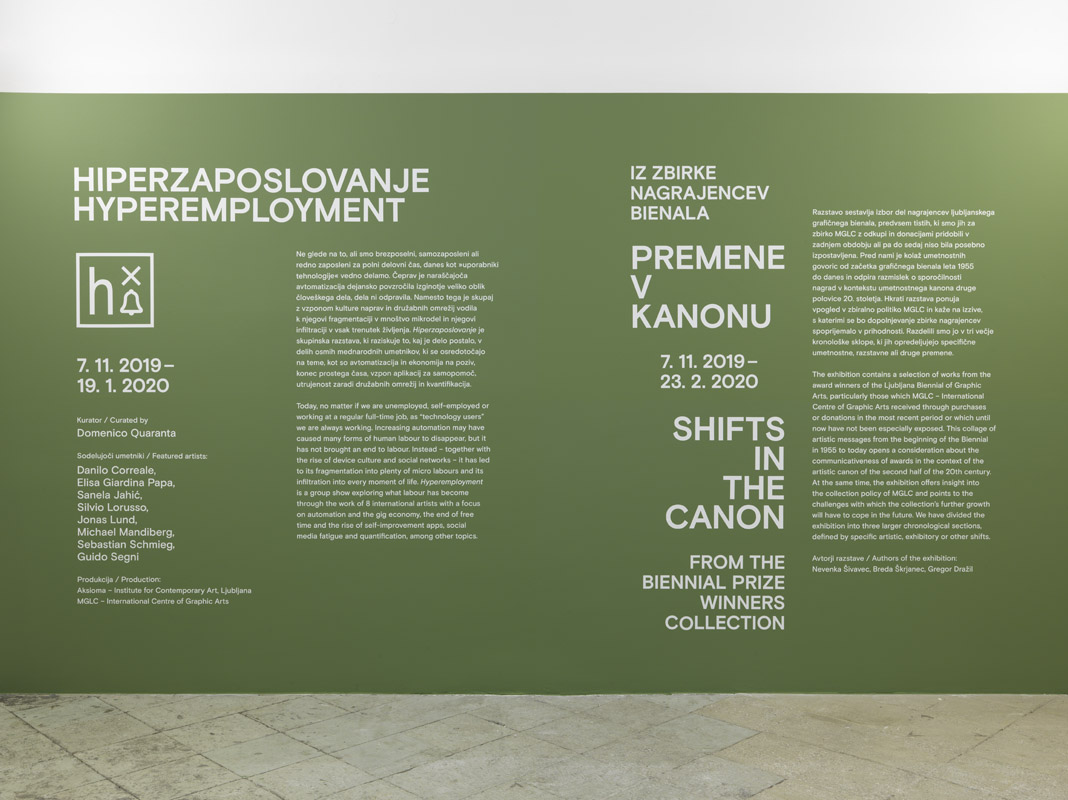

immagini: (cover 1) Sebastian Schmieg, «Hopes and Deliveries (Survival Creativity)», 2017–2018 (2) Aksioma «Hyperemployment», Poster (3) Silvio Lorusso, «Shouldn’t You Be Working?», 2016 (4) Aksioma,«Hyperemployment», Exhibition view (5) Guido Segni, «Demand Full Laziness», 2018–2023 (6) Aksioma,«Hyperemployment», Exhibition view (7) Jonas Lund, « Talk To Me», 2017–2019 (8) Danilo Correale, «Reverie, On the Liberation from Work», 2017