Assieme ad un percorso videocreativo che abbraccia molta arte attuale (sono vari gli artisti che fanno del video il nucleo di una prassi espositiva sempre più aperta ai brani dell’installazione) e ad una massiccia revisione del mezzo fotografico – //**Code_me_UP (2004) di Giselle Beiguelman in cui la fotografia diventa matrice mobile che può essere gestita con i comandi di mouse e di tastiera, acquisendo movimenti e densità variabile[1], è uno dei prodotti più significativi in merito –, l’alba del nuovo millennio offre un panorama variegato, di difficile decifrazione e complessa classificazione.

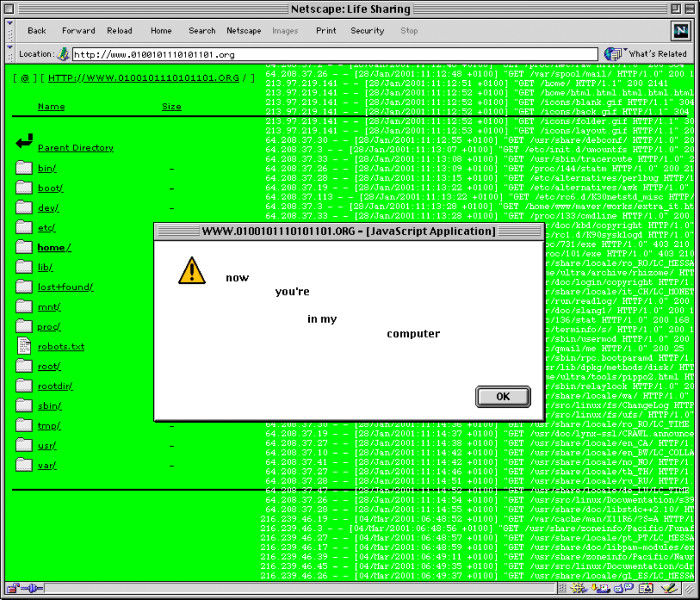

Pronti ad attraversare emotivamente o intellettualmente tutti gli steccati prestabiliti, brani messi in campo con i new media, tra pratiche di campionamento e missaggio, estensione del copyright e violazione, (esempi sono Super Mario Clouds di Cory Arcangel’s e Life Sharing di 0100101110101101.ORG) collaborazione, partecipazione e appropriazione, hackeraggio, hacktivismo e telepresenza, assumono connotati sempre più sfuggenti e, grazie ad una continua convergenza disciplinare, difficilmente etichettabili sotto un’unica atmosfera.

Volendo tuttavia tracciare una serie di continenti in cui gli artisti si muovono felicemente per lavorare sulle possibilità, sull’ampliamento delle capacità mentali e percettive dell’uomo, sul rischio di un indebolimento progressivo della memoria, individuale e collettiva (che implica la possibilità di un impoverimento culturale), sulla multidimensionalità espressiva, sulle interferenze dei nuovi mezzi di comunicazione nel panorama antroposferico attuale, è possibile individuare alcuni fenomeni, alcuni movimenti, alcuni ambienti e alcune espressioni che non possono non fare i conti con il presente dell’arte e della vita. Tra questi un sempre maggiore utilizzo del software disegna una poliglottia il cui prefisso ubiquitario sembra essere cifra espressiva indispensabile e, in alcuni casi, imprescindibile. A volte puro escamotage linguistico. Altre, ancora, gateway ad un pubblico planetario che diventa parte integrante dell’opera o Zündkerze del processo artistico. Da un’angolazione più strettamente collaborativa, legata cioè ad un procedimento creativo che privilegia il flusso del web, l’artista adopera infatti la piattaforma interattiva per creare una polifonia multietnica ed entrare nel vivo di quella che Pierre Lévy chiama ecologia cognitiva, un programma «che si propone lo studio dei collettivi cosmopoliti»[2].

Ad un assortimento eterogeneo e «costantemente mutevole di hardware e software – server, router, PC, applicazioni di database, script e file – tutti governati da arcani protocolli, come HTTP, TCP/IL e DNS»[3] anche il corpo, da latitudini differenti, entra nel campo lungo dell’arte per avvalorare una serie di tendenze che mirano a potenziare, surrogare o uscire dal limite fisico attraverso tecnologie meccaniche, chimiche o elettroniche. È il caso di Stelarc che, utilizzando un’interfaccia elettronica, permette al pubblico di manovrare i suoi arti, sospendendo ogni autonoma volontà e diventando così un pennello nelle mani dei suoi interlocutori interattivi[4].

[youtube id=”3v4miEBFXTY” width=”620″ height=”360″]

Legata all’estetica del corpo è anche una compagine che prende a prestito dalla chirurgia alcuni espedienti utili a interpretare il corpo come una scultura biologica in divenire e ad avviare, via via, un discorso biotecnologico grazie al quale l’artista – è il caso di ORLAN – mette in coltura le cellule della sua pelle, ibridate con quelle di persone diverse, per dar vita a The Harlequin’s coat (2008). Anche l’ingegneria genetica e la biotecnologia (Transgenic art) trovano un suo posto privilegiato nel mondo dell’arte con lo scopo di manipolare, in laboratorio, alcune molecole di DNA e creare, così, «esseri viventi unici»[5].

Tra i fenomeni più vivaci dell’ultimo ventennio, la ricostruzione della natura a opera di alcuni artistici (si pensi alla nuvola d’acqua Empty Incense di Yuan Gong), rappresenta il gradino ultimo di un processo che parte dalla Land Art e arriva a concepire opere che, mediante l’ausilio di tecnologie all’avanguardia, propongono agenti atmosferici o ambienti naturali utili a suscitare inedite emozioni.

Le nuove tecnologie servono all’artista per manipolare (interpretare) la realtà e dar luogo ad uno scenario in cui lo sguardo lascia il posto alla visione. Ad uno sbalzo in avanti che integra e sintetizza, sotto il marchio totale dell’immagine, un intero contesto epocale.

Mediante tecniche estranianti (l’остранение è uno strumento indispensabile per l’artista), sovvertimenti e radicali riqualificazioni del mondo delle icone, l’artista trasforma l’ordinario in straordinario, in spazio che prevede contemplazione e azione critica. La sua è, via via, una sorta di riscrittura (permanente e costante) della storia senza alcuna costruzione categoriale aprioristica e normativa. Un revivalismo[6] entusiasmante in cui la presenza del passato, alleggerita dalle nuove frontiere elettrologiche (dai dispositivi multimediali), diventa riflessione sul presente, su una temperatura che morde la coda al futuro e pone al centro della discorso sperimentalismi cangianti e avvolgenti, spazi che mostrano una evoluzione (e in alcuni casi una involuzione)[7] accattivante dell’arte e della vita. Artigiano dell’elettronica l’artista formula così un nuovo collage linguistico che assorbe al suo interno codici multiformi e multietnici per avvalorare un principio denominatore contrassegnato dalla interdisciplinarità e dalla interculturalità, ma anche per rimodellare il passato, capire il presente, immaginare il futuro.

Il divenire dei new media #4 è l’ultimo di quattro appuntamenti, preceduti da

Il divenire del New Media # 1, Il divenire del New Media # 2 e Il divenire dei New Media #3

[1] Cfr. A. Tolve, Note sulla fotografia digitale, in A. Tolve, E. Viola, a cura di, Disegni critici, Plectica, Salerno 2008, pp. 31-48.

[2] P. Lévy, Les technologies de l’intelligence. L’avenir de la pensée à l’ére informatique, La Décourverte, Paris 1990; trad. it., Le tecnologie dell’intelligenza. Il futuro del pensiero nell’era dell’informatica, ombre corte, Verona 2000, p. 141.

[3] U. Grosenick, L’arte nell’era della distribuzione digitale, in Id., a cura di, New Media Art, Taschen, Köln 2006, p. 7.

[4] Si veda almeno il saggio dello stesso Stelarc, Da strategie psicologiche a cyber strategie: prostetica, robotica ed esistenza remote, in P. L. Capucci, a cura di, Il corpo tecnologico, Baskerville, Bologna 1994.