Il percorso di ricerca sulla ‘curatela come storia fenomenologica della quotidianità’ di Kisito Assangni prosegue, oggi, nel confronto con il critico d’arte David Frohnapfel per discutere le possibilità di «riformulazione radicale della relazionalità e delle solidarietà intersezionali».

Kisito Assangni: Come possono le piattaforme curatoriali riarticolare la conoscenza considerando il nostro turbolento clima geopolitico?

David Frohnapfel: Nelle ultime due settimane ho avuto il forte desiderio di riprendere il catalogo musicale pop di Michael Jackson degli anni ’90 e di guardare i suoi video musicali. C’è qualcosa di naif, ma bellissimo, nell’idea che tutti noi dobbiamo andare d’accordo, prenderci per mano e cantare la sua Earth Song, pubblicata nel 1995, per evocare una forza che possa guarire il mondo al posto nostro. Purtroppo, sembra ancora una verità scomoda da affermare: non ci troviamo tutti insieme in condizioni di parità. I gruppi razziali e di classe continuano a sopportare il peso delle disuguaglianze strutturali in modo sproporzionato. Come possiamo arrivare a un nuovo e migliore «noi» quando la necropolitica (Achille Mbembe, 2019) – la differenza tra ciò che è considerato vita degna di lutto (Judith Butler, 2010), preziosa e salvabile, e ciò che è svalutato, disumanizzato e visto come sacrificabile – è ancora una verità così onnipresente che struttura le società nell’insieme? Come molti di noi, sono al lavoro e ho una domanda fissa in testa: perché mancano così tanta protezione, sostegno, cura e amore per così tanti gruppi di persone?

Ritengo che le piattaforme curatoriali debbano continuare a lavorare per scardinare e destabilizzare i rapporti di potere, parlare direttamente a e con le lotte per i diritti civili delle comunità emarginate e impegnarsi per trovare forme migliori di solidarietà, al di là dei meri gesti performativi di bontà e unione. In parole povere, riarticolare la conoscenza curatoriale per me significa domandarsi davvero come noi curatori, accademici e artisti possiamo diventare parte del processo per esercitare una maggiore pressione sulle strutture oppressive? Come possiamo trovare modi migliori per riflettere a fondo e rendere trasparenti le molteplici complicità che le produzioni di conoscenza di ogni tipo (curatoriali, accademiche, artistiche, attiviste, archivistiche e di altro tipo) mantengono con le strutture di oppressione? Credo molto nell’idea che «se partiamo dalla complicità, riconosciamo la nostra vicinanza ai problemi che stiamo affrontando» (Fiona Probyn-Ramsay citata in Sara Ahmed, 2012). Molti scrittori e scrittrici intersezionali queer-femminist* e trans* di colore ci hanno mostrato che i sistemi epistemici non sono innocenti, ma sono plasmati da varie forme strutturali di oppressione dovute alle continuità colonialiste, al capitalismo razziale, al cis-eteropatriarcato, all’abilismo, all’oppressione di classe e al nazionalismo.

Quindi, dal mio punto di vista, credo che lo studio dell’arte e della creazione di mostre debba spostarsi in modo più esplicito dall’interesse per le formazioni estetiche verso le storie delle relazioni di potere egemoniche. Quali sono le epistemologie che possiamo sviluppare per armare attivamente l’arte in modo che diventi un processo trasformativo per spostare le relazioni di potere esistenti al di là dei gesti performativi per un cambiamento (utopico)? E in che modo le epistemologie che abbiamo già sviluppato per dare un senso migliore all’arte e alle sue storie continuano a essere influenzate dal candore misconosciuto del passato e del presente della disciplina?

Quali strategie ritieni che le istituzioni artistiche dovrebbero promuovere per aumentare la visibilità al loro interno?

Quali strategie ritieni che le istituzioni artistiche dovrebbero promuovere per aumentare la visibilità al loro interno?

La storica dell’arte Krista Thompson, seguendo Peggy Phelan, ha sottolineato che dobbiamo iniziare a interrogare gli assunti impliciti sulla connessione tra visibilità rappresentativa e potere politico e sulla «limitata efficacia delle strategie di visibilità» (Thompson, 2015: 39). In uno stato di ipervisibilità, minoranze razziali, sessuali e di genere spesso rimangono in situazioni di marginalità sociale, economica e intellettuale. Nel mio libro Alleviative Objects (2021) ho mostrato come i membri del collettivo d’arte caraibico Atis Rezistans siano un esempio concreto di questo processo sfortunato: sono ipervisibili nel discorso dell’arte contemporanea haitiana e in apparenza ‘dentro’, ma rimangono allo stesso tempo ‘fuori’ dal sistema artistico stabilito. Ho ripercorso come, ironicamente, sia la narrazione ripetitiva di una generosa inclusione da parte di molte istituzioni e attori bianchi a fissare gli artisti haitiani in un costante stato di «re-istituzionalizzazione» e «ri-scoperta»; questa fissazione è un movimento circolare che non riesce a mettere a nudo le strutture di razzismo (progressivo) che stanno alla base dell’ospitalità condizionata (Sara Ahmed, 2012) di molte istituzioni artistiche. È un modo di esibire il progressismo bianco e di ristabilire il potere discorsivo piuttosto che sviluppare nuovi strumenti sostanziali per annullare i meccanismi strutturali di disuguaglianza razziale, di classe e di genere profondamente radicati nella maggior parte delle formazioni istituzionali.

Michel-Rolph Trouillot analizza nel suo libro Silencing the Past. Power and the Production of History (1997) come la storiografia sia un processo egemonico che crea altri silenzi. Mi incuriosisce la scrittura di Trouillot e il modo in cui sovverte l’assunto comune secondo cui gli storici, i curatori e le loro istituzioni della memoria svelano aspetti sepolti del passato e li rendono più visibili. Invece lui si concentra sull’idea che gli storici siano complici nella produzione di silenzi attraverso il loro lavoro archivistico e contro-archivistico, che potrebbe finire con silenziare le esperienze delle persone. Dove c’è molta luce, l’ombra è più nera. Propongo di leggere il concetto di silenziamento di Trouillot insieme all’idea importante di Mari Matsuda per una critica intersezionale che chiede agli studiosi di lavorare sempre in coalizione e di «fare l’altra domanda». Lei dice: «Il modo in cui cerco di capire l’interconnessione di tutte le forme di subordinazione è attraverso un metodo che chiamo ‘fare l’altra domanda’. Quando vedo qualcosa che sembra razzista, chiedo: ‘Dov’è il patriarcato in questo?’. Quando vedo qualcosa che sembra sessista, chiedo: ‘Dov’è l’eterosessismo in questo?’ Quando vedo qualcosa che sembra omofobico, chiedo: ‘Dove sono gli interessi di classe in questo?’. Lavorare in coalizione ci costringe a cercare le relazioni di dominazione, sia ovvie che non, aiutandoci a capire che nessuna forma di subordinazione sta in piedi da sola». (1991)

Leggere le teorie di Trouillot e di Matsuda in parallelo mi offre anche un quadro di riferimento per il lavoro curatoriale, perché mi aiuta a mantenere l’attenzione su come privilegi e marginalità operino sempre intrecciati tra loro, non stando mai da soli. Le istituzioni artistiche dovrebbero promuovere ambienti di lavoro per coalizioni con competenze antirazziste, queer-femministe, trans*affermative e anti-capitaliste, che possano portare allo stesso tavolo grammatiche diverse e talvolta contrastanti per parlare di disuguaglianza.

Come possono le metodologie curatoriali promuovere esperienze che vadano oltre la visualità?

Come persona che lavora nel campo dell’arte contemporanea, penso che le metodologie curatoriali debbano seguire gli artisti e le loro pratiche artistiche, non il contrario. Ad oggi, non credo che il «visivo» sia di per sé l’aspetto più cruciale o dominante per molti artisti che lavorano. Molti artisti cambiano costantemente le loro pratiche artistiche tra media molto diversi e pratiche interdisciplinari. Secondo me, il processo di feticizzazione della visualità e degli oggetti materiali deriva spesso da una «logica espositiva» messa in atto dai musei, dagli spazi espositivi e dalle richieste del mercato. Sono piuttosto scettico sul fatto che la realizzazione di mostre sia la migliore o l’unica forma di coinvolgimento con il medium arte. Molte mostre continuano a privilegiare le forme d’arte materiali (installazione, pittura, scultura, fotografia, video) rispetto a quelle più effimere, sfuggenti, performative, concettuali, sperimentali, digitali, di impegno sociale o testuali.

Sebbene nelle mie pubblicazioni abbia svolto un lavoro di valutazione critica dell’arte impegnata nel sociale, sono influenzato dall’idea che l’arte possa davvero diventare uno strumento produttivo per la creazione di nuove comunità e relazioni. Il curatore e critico d’arte Nato Thompson spiega abilmente nel suo libro Seeing Power (2015) che uno degli aspetti più impegnativi del lavoro degli artisti socialmente impegnati è proprio quello di vedere e comprendere le complesse infrastrutture di potere all’interno delle comunità. Qualunque sia l’intenzione, non esistono relazioni senza dinamiche di potere.

Quali proposte curatoriali e artistiche per legami sociali e ambientali alternativi devono essere alimentate?

La mia definizione di queer deriva meno dall’aspetto sessuale, si radica invece in forme di potenzialità comunitaria che esplorano alleanze più ampie e sistemi di parentela tra gruppi di persone molto diversi. Penso che la traiettoria intellettuale del pensiero comunitario queer di studiosi come Leela Ghandi (2006), il Combahee River Collective (1977), Audre Lorde (2007), Ann Cvetkovich (2013), Jennifer C. Nash (2013), José Esteban Muñoz (1999), Michel Foucault (1982), tra gli altri, apra un dibattito interessante per rispondere a questa domanda. Il potere inquietante della resistenza queer nasce, secondo Michel Foucault, «dalla prospettiva che i gay creino tipi di relazioni ancora impreviste che qualsiasi popolo non tollererà» e da «nuovi stili di vita che non assomigliano a quelli che sono stati istituzionalizzati» (O’Higgins, 1982: 22). Mi affascinano i progetti artistici che aspirano in modo simile alla creazione di nuovi siti per una riformulazione radicale della relazionalità e delle solidarietà intersezionali al di fuori dei comuni contratti sociali.

Torno spesso all’importante affermazione di Walter Mignolo (2011) secondo cui dobbiamo cambiare i termini della conversazione, non solo il contenuto. Molti musei si mantengono comodamente al «livello dei contenuti», appropriandosi di conoscenze critiche attraverso i loro programmi, senza investire molto lavoro e risorse nell’importante lavoro politico di implementazione dei cambiamenti strutturali o di miglioramento delle infrastrutture per il personale, spesso assunto in modo precario. L’uso del linguaggio della diversità spesso non si traduce in ambienti più equi. La rivendicazione performativa di un miglioramento istituzionale sembra essere un paradosso centrale dei nostri tempi e necessita di investimenti migliori che ispirino un cambiamento sistematico. Non è sufficiente affermare che viviamo in un sistema razzista ingiusto, ma i musei e le università devono anche mobilitare lavoro e risorse per impegnarsi nell’attivismo politico, nei programmi e nei progetti di giustizia riparativa per le comunità QTBIPoC. L’equità e la comprensione non possono essere raggiunte passivamente senza un lavoro attivo di ricerca di modi per smantellare e annullare lo status quo. Penso sia fantastico che i musei aumentino le loro conversazioni pedagogiche sulla restituzione degli oggetti saccheggiati, per esempio, ma dovrebbero anche basare il loro lavoro soprattutto su un progetto più ampio di giustizia riparatrice e di ridistribuzione radicale della ricchezza, delle risorse e del potere.

Come potrebbero diventare le pratiche curatoriali in futuro?

Permettimi di rispondere alla domanda con una rapida deviazione: Poco tempo fa ho iniziato un progetto espositivo con un episodio che ho capito essere radicato nell’ignoranza cis-eterosessista. Dovevo portare una prospettiva queer a una proposta espositiva già sviluppata. Al primo incontro ho chiesto di creare un ambiente (più) sicuro per gli artisti LGBTQI+, in modo che le conversazioni sulle forme queer di relazionarsi con questo mondo, istituzioni e persone possono ancora scaldare una stanza piuttosto rapidamente; in particolare quegli ambienti che non hanno ancora fatto un lavoro di riconoscimento delle complicità che le istituzioni sostengono con le dinamiche di potere cis-eteropatriarcali che hanno simbolicamente annientato i queer dalla storia. La mia richiesta di un ambiente più sicuro per i queer ha fatto sì che una co-curatrice mi accusasse a gran voce di «discriminare le persone bianche, etero [cis-gendered]» e che lei e il suo museo lavorano per “tutti”. Non credo ci sia bisogno di molte finezze sociologiche per analizzare e capire da dove provenisse la sua drammatica postura di difesa: si sentiva a disagio nel vedere marcati aspetti della sua identità storicamente non marcati, invisibili, e quindi spesso intesi come universali. In questo caso: Essere bianchi, cis-gender ed etero. Inutile dire che la sua reazione emotiva mi ha reso impossibile stabilire un senso di appartenenza a questo museo. Chiedere un ambiente più sicuro e accogliente può infatti essere già il punto di partenza per sperimentare una violenza più istituzionalizzata.

A un livello molto semplice e diretto, voglio vedere un futuro per il mondo curatoriale in cui queste inutili situazioni di ignoranza e conflitto non siano il punto di partenza, che richiede tempo ed energia, delle nostre conversazioni sull’equità per le minoranze sessuali, di genere e razziali, che rischiano di ricentrare prospettive e sentimenti maggioritari. Per molte persone che vivono in corpi LGBTQI+ e che affrontano molteplici forme di oppressione correlate, trovare spazi di conforto e di appartenenza è ancora raro. Audre Lorde ha notoriamente descritto il permanente prosciugamento di energie che le minoranze e le donne devono affrontare quando sono costrette a spiegare e insegnare le loro esperienze a gruppi sociali più privilegiati, che ancora rifiutano di rispondere delle proprie azioni e di decolonizzare i loro cuori, le loro menti e le loro realtà istituzionali. Lorde sostiene che l’energia persa per spiegare e rendere intelligibile la propria posizione alla maggioranza può essere utilizzata meglio per ridefinire la propria persona e concepire scenari realistici per modificare il presente e costruire il futuro.

Studios* queer-femminist* hanno ripercorso come l’incapacità o il rifiuto di «sentirsi a casa» e di «abitare» i principi eteronormativi costituisca le persone come queer e quindi come minacciose, patologiche, impossibili, improduttive o immorali. Immagino spazi curatoriali in futuro che possano svolgersi in ambienti di lavoro più accomodanti, dove la diffidenza e la fragilità non saranno il punto di partenza quando si parla di conoscenze sulle minoranze. Speriamo che le conoscenze antirazziste, queer-femministe e intersezionali siano al centro dei nostri dibattiti curatoriali. Sono molto d’accordo con molti artisti che lavorano in campi socialmente impegnati sul fatto che la costruzione di comunità potrebbe essere un mezzo centrale per guarire e sopravvivere agli ambienti aggressivi, bianchi, etero-patriarcali, di cis-gender e normodotati, e per resistere al prosciugamento di energie descritto sopra. Quindi, direi che le pratiche curatoriali in futuro potrebbero continuare ad andare nella direzione di pratiche politicizzate di «cura della comunità» incentrate su critiche intersezionali.

Purtroppo, non credo in una concezione lineare e progressiva del cambiamento. Molti curatori, studiosi e attivisti si aggrapperanno ai loro privilegi e cercheranno disperatamente di ricollocare i quadri maggioritari. Sara Ahmed (2017) ha concettualizzato abilmente i privilegi nelle sue pubblicazioni come un dispositivo di risparmio energetico che richiede meno sforzo per attraversare il mondo quando è stato assemblato intorno e per voi. Le piattaforme curatoriali potrebbero diventare ambienti in cui discutere come assemblare nuovi mondi, che accolgano tutti i tipi di corpi che spesso non rientrano nelle norme date dai requisiti istituzionali.

In breve, musei, università e altre istituzioni della memoria dovrebbero iniziare ad assumersi la responsabilità non solo degli oggetti, ma anche degli esseri umani. Diventare più consapevoli delle storie di resistenza dei gruppi emarginati è probabilmente sempre un buon punto di partenza per pensare al futuro.

Che libri o mostre consiglieresti?

Uno dei libri più impressionanti che ho letto negli ultimi anni è stato di Jennifer C. Nash Black Feminism Reimagined. After Intersectionality (2019). Il libro pone la domanda cruciale: chi possiede l’intersezionalità? Ora che il termine entra sempre più nei dibattiti mainstream e nella consapevolezza pubblica come strumento per analizzare l’interconnessione di tutte le forme di oppressione, penso che il lavoro di Nash sia un’indagine molto utile e un punto di partenza per orientarsi in ciò che sta accadendo a un programma anticapitalista lesbico nero quando diventa istituzionalizzato nelle varie formazioni disciplinari dell’università, che si tratti di Women’s Studies o di programmi di Black Studies. Il libro parla anche di come la figura della donna nera sia spesso chiamata a svolgere un «lavoro di servizio» intellettuale, politico e affettivo e a garantire come certi dipartimenti universitari (bianchi) abbiano superato le esclusioni del passato. Nash sostiene che i femminismi neri sono tradizioni intellettuali autonome che offrono un senso di «creazione collettiva del mondo» e sono più di un intervento antirazzista che corregge le carenze dei bianchi. Tuttavia, c’è ancora molto da recuperare nel mondo accademico di lingua tedesca, e in particolare nei dipartimenti di storia dell’arte, quando si tratta di prendere sul serio la razza come categoria analitica.

A febbraio ho visto quella che credo sia stata la prima grande retrospettiva del lavoro fotografico dell’attivista visivo Zanele Muholi al Gropius Bau di Berlino. La mostra è stata un ottimo modo per capire quanto sia necessario vedere la posizione predefinita di “etero cis” come superata e obsoleta.

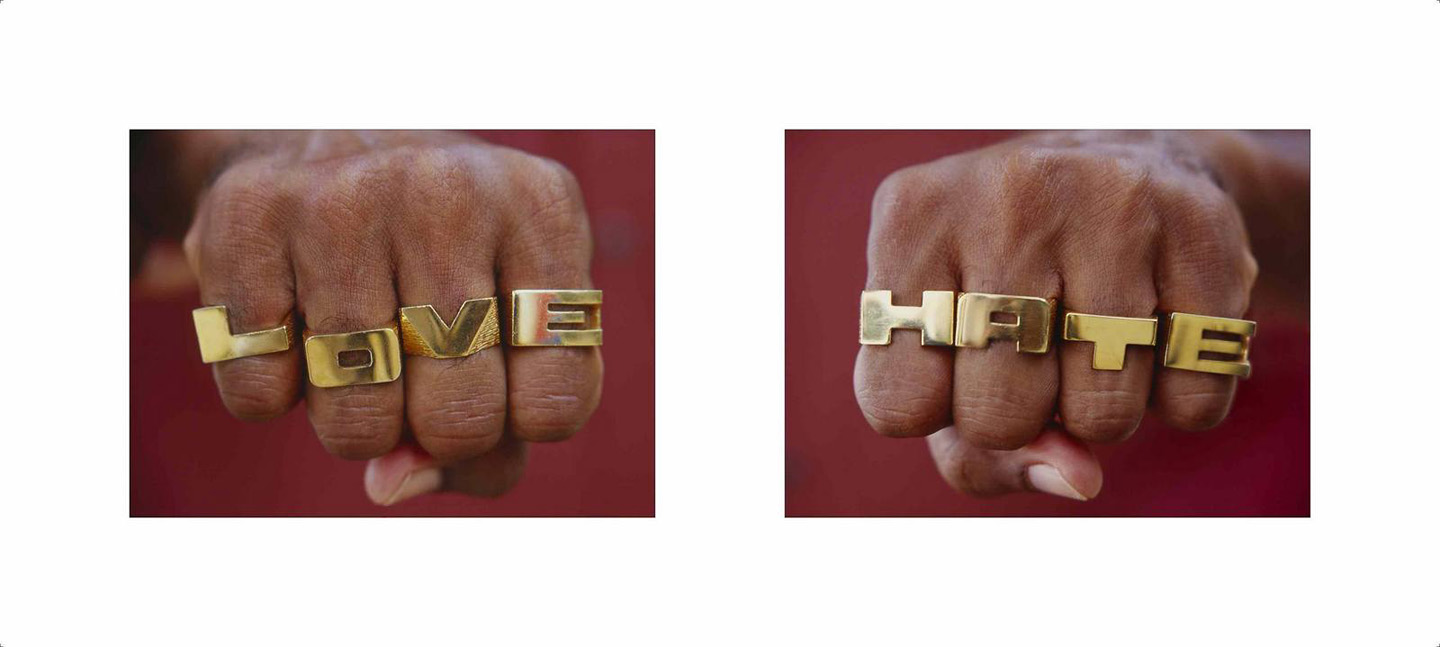

immagini: (cover 1) Jota Mombaça_Transition and Apocalypse_HAU_2019 (2) Isaac Julien, «Love Hate», 2006 (3) Barbara Prézeau Stephenson, «Le Cercle de Fréda», 2012, © Josué Azor (4) Tessa Mars, «Dress Rehearsal November Rituals», 2017 (5) David Frohnapfel, «Alleviative Objects», cover)

David Frohnapfel ha studiato storia dell’arte, letteratura comparata e studi religiosi presso la Ludwig-Maximilians-Universität di Monaco e l’Universidad de la Habana a L’Avana. Ha conseguito il dottorato di ricerca presso la Freie Universität di Berlino. La sua ricerca si concentra sulla teoria decoloniale, la teoria critica della razza, la teoria queer, la teoria degli affetti, l’arte socialmente impegnata e gli studi sui Caraibi. Ha lavorato come curatore della 3° Biennale del Ghetto a Port-au-Prince insieme a Leah Gordon, André Eugène e Jean Herald Celeur e ha curato la mostra «NOCTAMBULES on Queer Visualities» in occasione di Le Forum Transculturel d’Art Contemporain. Frohnapfel è anche autore di Alleviative Objects. Intersectional Entanglement and Progressive Racism in Caribbean Art (2020) e fa parte del team curatoriale della mostra «Love?» (2022) per il Rautenstrauch-Joest-Museum di Colonia.

L’intervista a David Frohnapfel è parte della ricerca di Kisito Assangni sulla pratica curatoriale:

Dialoghi transitori con rinomati curatori che si interfacciano in maniera positiva con le pratiche artistiche grazie a un’assistenza non prevaricante e a metodi pedagogici alternativi, senza perdere di vista la cronopolitica e le esigenze contemporanee nel contesto di più ampi processi politici, culturali ed economici. In questo momento storico, oltre a sollevare alcune questioni epistemologiche sulla ridefinizione di ciò che è essenziale, questa serie di interviste rivelatrici cerca di riunire diversi approcci critici riguardanti la trasmissione internazionale del sapere e la pratica curatoriale transculturale e trans-disciplinare. (Kisito Assangni).

Interviste precedenti:

Kisito Assangni, Intervista a Matthew Bowman (Arshake, 21.06.2022)

Kisito Assangni, Intervista a Nadia Ismail (Arshake, 23.03.2022)

Kisito Assangni, Intervista a Mario Casanova (Arshake, 14.01.022)

Kisito Assangni, Intervista a Nkule Mabaso, (Arshake, 09.11.2021)

Kisito Assangni, Intervista a Lorella Scacco, (Arshake, 20.07.2021)

Kisito Assangni, Kantuta Quirós & Aliocha Imhoff. Metodologia curatoriale come dialogo inter-epistemico (Arshake, 11.05.2021)

Kisito Assangni, Intervista ad Adonay Bermúdez. Non c’è posto per le verità universali nella pratica curatoriale (Arshake, 08.06.2021)